千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

5、什么是中医学理论体系的发展和创新?

从历史上看,随着社会的发展科学技术的进步,特别是医学理论的创新,诊疗技术的不断提高,中医学在汉代以后进入了全面发展时期。要了解这个问题,从以下四个时期可以得出答案。

(1)魏晋隋唐时期

此时期的特点是丰富的临床医疗实践经验使中医学理论体系得到充实和系统化,出现一批专科性著作,特别是经络、脉学理论和病机学说,均有较大发展。

晋·皇甫谧著的《针灸甲乙经》是我国现存最早的针灸专著。该书对经络学说进行了深入探讨,系统地论述了藏象、经络、输穴、标本、九针、刺法、诊法、病证、治法等内容奠定了中医学理论基础的著作,建立并完善经络、输穴和针灸治疗的理论和方法,对后世针灸学的发展产生了重要影响。

晋·王叔和著《脉经》,它是我国现存最早的脉学专著。该书首次从理论到临床对中医脉学进行了全面研究,提倡“寸口诊法”,明确了寸、关、尺三部脉位分候脏腑;描绘了浮、芤、洪、滑、数、促、弦、紧等24种病脉的脉象形态及其所主病证,从而奠定了脉学理论与方法的系统化和规范化基础。

隋·巢元方氏著《诸病源候论》,是我国第一部论述病因病机与证候学的专著。该书详细论述了内、外、妇、儿、五官、皮肤等诸科病证的病因、病机和症状,尤重于病源的研究,对后世病因病机学的发展有很大影响。

唐·孙思邈著《备急千金要方》、《千金翼方》是我国较早的医学百科全书,书中详述了唐以前的医学理论、方剂、诊法、治法、食养等,代表了盛唐医学的先进水平和成就。特别是以“大医精诚”为医者的要求,和所要达到的境界,非常精辟,开辟了中国医学伦理学之先河。

(2)宋金元时期

这一时期的特点是医学发展迅速且流派纷呈,建树较多,对后世医学的发展影响很大,使中医学术有了新的突破。

宋·钱乙氏著《小儿药证直诀》,详细论述了小儿生理病理特点,开创了脏腑证治之先河,对后世影响较大。

宋·陈无择著《三因极一病证方论》,提出了著名的“三因学说”,既对宋代以前的病因理论的总结,又对后世病因学的发展产生了极其深远的影响。

金元时期,产生了颇具盛名的刘、李、朱、张四大家和学派。

刘完素,创河间学派,倡导火热论。他受运气学说的影响,强调“六气皆从火化”,“五志过极皆能化火”的学说,对火热病机多有阐发,治病多用寒凉,被后世医家称为“主火派”。

张子和,师从刘完素,主张“六气”致病,病由邪生,“邪去则正安”,倡导汗、吐、下三法攻邪而祛病,被后世医家称为“攻邪派”。

李东垣,师从易水派创始人张洁古,在《内经》“以胃气为本”的理论指导下,继承并发展了张洁古重视脾胃的学术思想,提出“内伤脾胃,百病由生”之论点,善用温补脾胃之法,被后世医家尊称为“补土派”。

朱丹溪,传河间之学,创造性地阐明了相火的常变规律,倡导“相火论”,谓“阳常有余,阴常不足”,主张滋阴降火,对相火学说多有发挥,被后世医家尊称为“滋阴派”。他还集河间、东垣与从正之学,善治杂病,创见颇多,特别是他提出“郁证”问题,认为气血流畅则百病不生,一有郁滞则百病生焉,治当解郁。还认为“痰”是重要的致病因素,提出“百病多因痰作祟”之说。对后世医家在临床上运用更广。

综上可见,四大家师古而不泥古,在继承前人的基础上各有创见,而且从不同角度上丰富和发展了中医学理论。

(3)明清时期

这一时期是中医学术发展的重要时期。具体归纳为:

一:整理了已有的医学成就和临证经验,编撰了门类繁多的医学全书、类书、丛书及经典医籍的注释等;二:在医学理论和方法上出现了具有重大意义的创新和发明。

如明·楼英所著《医学纲目》,王肯堂著《证治准绳》等,论述了中医基础理论及临床各科的证治要略。

李时珍著《本草纲目》,是一部举世闻名的药物学巨著。

清政府组织编写的《医宗金鉴》、《四库全书·子部》等综合性医学著作,进一步完善了中医学理论体系。尤其是清·陈梦雷主编的《古今图书集成·医学全录》,对中医历代的论述举其要者,按书目罗列,条理清晰,为后世学者的了解和阅读提供了极大方便。

明代命门学说的产生,为中医学的藏象理论增添了新的内容。张介宾的《景岳全书》和赵献可的《医贯》等著作中认为:命门寓有阴阳水火,为脏腑阴阳之根本奠定了中医学理论基础的著作,是调控全身阴阳的枢纽,并强调温补肾阳和滋养肾阴在养生、防病中有重要意义。

李中梓则提出了“肾为先天之本,脾为后天之本”和“乙癸同源”的见解,主张治疗疾病当固先、后天之本。

清·王清任著《医林改错》,注重实证研究,纠正了古籍中某些解剖知识的错误,并发展了瘀血理论及血瘀病证的治疗方法。

特别是温病学说的形成和发展,标志着中医学理论的创新与突破。

温病学说起源于《内经》《难经》《伤寒杂病论》,后经历代医家的不断补充和发展,至明清臻于成熟。其中:

吴又可著《温疫论》,阐述了疫与温的病因,入侵途径,创“戾气”学说。认识到病因“非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感,传变途径从口鼻而入”。并提出了治疗的见解,为温病学说的形成奠定了基础。

叶天士著《外感温热论》,创立了卫气营血的辨证纲领,对温病学的发展起着承前启后的作用。

薛生白著《湿热病篇》提出了“湿热之病,不独与伤寒不同,且与温病大异”的独创见解。

吴鞠通著《温病条辨》,创立了三焦辨证,并发展了三焦湿热病机和临床湿热病的辨证规律。

王孟英著《温热经纬》等,系统地总结了明清时期有关外感传染性热病的发病规律,突破了“温病不越伤寒”的传统观念,创立了以卫气营血和三焦为核心的温热病辨证论治法则,从而使温病学在病因病机及辨证论治等方面形成了较为完整的理论体系。

(4)近代和现代

鸦片战争以后,西方文化和科技传入我国,中西文化出现了大碰撞,传统中医面临着巨大的挑战,中医学理论的发展呈现出新、旧并存的趋势。

一是中西医两种医学体系的长期争论,产生了中西医汇通和中医科学化的思潮,涌现了以唐宗海、朱沛文、恽铁樵、张锡纯等具有近代思想的人物,提倡既要坚持中医学之长,又要学习西医学之先进之处,如张锡纯著的《医学衷中参西录》等为代表作。

二是继续收集和整理前人的学术成果。如曹炳章主编的《中国医学大成》,此书堪称是一部集古今中医学大成的巨著。

新中国成立以后,党和政府制订了中医政策,强调“中西并重”,并将“发展现代医药和传统医药”,“实现中医现代化”正式载入宪法之中。使中医药事业蓬勃发展,临床疗效水平显著提高,主要表现在:

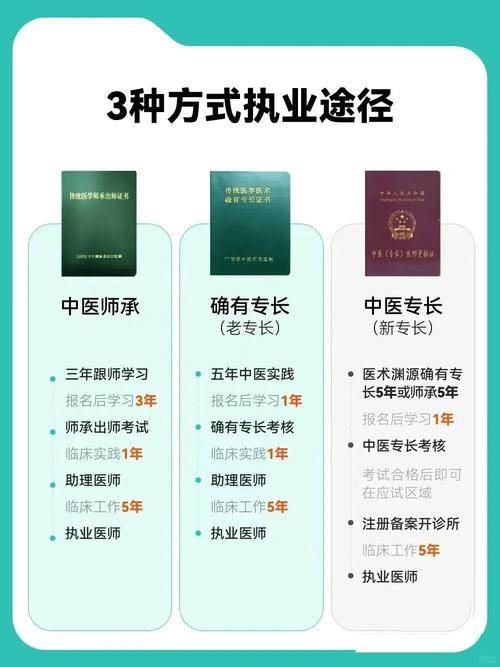

一是大力发展中医药教育,通过多模式、多途径,培养中医药人才。

二是积极倡导中西医结合,合理吸收,采纳西医学的研究成果。

三是提倡用现代多学科方法研究中医,并在诸多方面取得较大进展。

随着生命科学的发展,中医学正在与生物信息、细胞分子、基因组及蛋白学等前沿学科有机地衔接,并进一步揭示生命的本质,为人类健康事业不断做出新的贡献。

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991