千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

今天我想聊聊关于中国传统文化除了“儒家”“道家”等传统文化之外最重要的传统文化之一:中医,这是一个非常具备争议的话题。

我发现现在很多人看到中医常常缺少一种中庸的态度,好像不带有色眼镜就看不到这俩字一样,而且对于中医这个话题的讨论一直都存在两种极端见解:

但是中医在近些年的表现到底怎么样,其实大部分人都没有真正了解过,我们想要抨击或者是发扬中医,首先要知道中医是什么。

一、中医的诞生发展

我们的中医在很早之前应该是叫做“巫医”,其实在很多历史和各种野史各类记载中,特别是《山海经》《尚书》、《黄帝内经·素问》、《大荒西经》、《离骚》、《汉书·卷五四·苏建传》、《论语·子路》等等中的一些关于巫医的描述和记载。

为什么会有“巫医”这个角色呢,是因为上古时期都是一个人神共存的时期。

那么人神共存时代是什么时代呢,比如说,“绝地天通”这个词语我们经常见,但是这个词并不是出自《山海经》中,完整的故事记载于《尚书· 吕刑》之中:“乃命重、黎,绝地天通,罔有降格。”。此外,《国语·楚语下》中记载的“绝地天通”之事,则是由《吕刑》中演绎过来的。“颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通”。

王日:若古有训。蚩尤惟始作乱,延及于平民,罔不寇贼,鸭义奸究夺攘矫虔。苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑,曰法。杀戮无辜,爱始淫为剿、到、杯、醇。越兹丽刑并制,罔差有辞。民兴蛋渐土单方中医养生书籍,混泯梦梦 罔中于信,以覆诅盟。虐威庶戮,方告无辜于上。上帝监民,罔有馨香德,刑发闻惟腥。皇帝哀矜庶戳之不辜,报虐以威,逼绝苗民,无世在下。乃命重黎,绝地天通,罔有降格。群后之逮在下,明明裴常,踝无盖。皇帝清问下民绿寡有辞于苗。德威惟畏,德明惟明。乃命三后,恤功于民。伯夷降典折民惟刑:禹平水土,主名山川;稷降播种,家殖嘉谷。三后成功,惟殷于民。

大概意思就是说,有一天,楚昭王忍不住问了观射父一个我们同样感兴趣的问题:“周书上说的重、黎断绝天地之通道,到底是个什么意思?如果没有这么做的话,是不是民众就能登天了呢?”

观射父就像楚昭王详细解释了上古“神民关系”的发展情况,他将其分为三个阶段:

上古时期人神不杂,所以民众对于神灵能够诚心如一,一方面神明能降幅人间;另一方面巫觋能够将世间民意上达天听。少皞氏衰落之后,由于九黎乱德,导致了人神杂糅,因此神无威严、民不敬畏,以至于民神同位到了颛顼之时,开始整顿天地秩序,命重“司天以属神”,令黎“司地以属民”,将其恢复到之前人神有别的状态。在《山海经》中介绍的更生动,大概就是颛顼为了要断绝天和地之间的通路,于是命令重两手托着天,把天尽量往上举;又命令黎两手撑着地,把地竭力朝下按。这样一来天和地就分得远远的了,这样就导致了人神分离。

这个历史过程我们就不仔细考证了(避免大家认为说玄学或者是神秘学),我们继续上面的内容。

在这个“人神共存”的时代,为了人与神进行沟通,所以就出现了一种叫做巫的职业巫的主要责任,就是沟通天神也是巫最早的责任,后来随着神权的地位上升,巫的地位也在不断攀升,慢慢的求雨、占卜、预测、预演等等活动都开始归纳到无的日常事务之中,同时天神地位的上升也代表着民众越来越依赖于天使。巫毉在这个时间阶段,分类上属于巫师的一种,只是兼具医生的功能,巫毉特别强化了其“精神治疗”的能力。

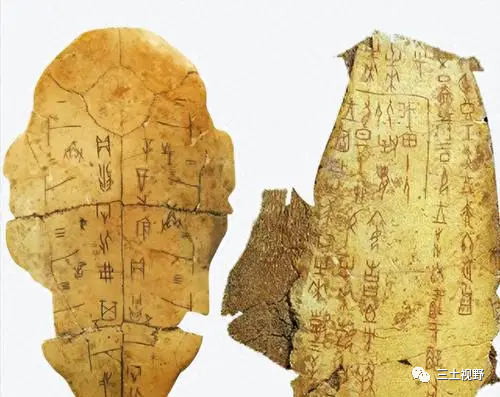

我们知道,甲骨文的诞生就是为了占卜用的,根据考古发现,甲骨文最早出现于商代早期(约公元前1600—公元前1400年)。当时,商人已经开始进行占卜活动。占卜是通过烧灼龟甲或兽骨,根据龟甲或兽骨上出现的裂纹来预测未来。商朝人认为,龟甲和兽骨是神灵的象征,烧灼它们可以与神灵沟通。在占卜过程中,巫师会在龟甲或兽骨上刻下占卜的日期、地点、所问之事等信息。

(殷墟中发掘出了大量的甲骨文,距今约3600年前)

因此从这个时候开始,人们一旦生病就会习惯性的寻求天神的帮助,后来没想到在一顿祈祷下,病人病情真的开始好转了,至此最早的中医就出现了,其实这个时候还不叫中医,也应该叫做祝由术。

我们现在的“医”字,在繁体字是有两个的,一个是“醫”,令我一个是“毉”,那么有什么区别呢?

(繁体的“医”字两种写法)

我们从这个繁体的“毉”,医的两个繁体异形字,我们先看“醫”和“毉”字区别:

我们先看上半部分(两边上半部分是一样的),左边的“医”,这个缺了右竖的口([)读作“方”,是方形器物的意思,引申为规矩、药方。里面的“矢”是箭头的 意思,引申为针灸的针头。所以医字包含药方+针灸。右边字“殳”(shu)字是一种敲打的器物,引申为捶打按摩。

两个字的不同在于下面,左边的为“酉”,是酒的意思,引申为烫熨、药酒。

右边的为巫,就是巫术、祝由的意思。

所以说,这两个字几乎包含了古代医学的所有手段,包括 单方、针灸、按摩、推拿、汤药、药酒、祝由术等,现在的“医”字简化了,已经没包含这些意思了,所以大家会看不懂这个历史变化。

所以在甲骨文诞生的时候,本质“巫术”是包含在医疗手段中的,包括到明朝清朝民国时期,一直都有祝由科的:

轩辕黄帝时期,“仓颉造字”之后,随着千百年来不断的经验累积,中医从“祝由术”开始变得越来越系统,直到形成了《黄帝内经》一书,这本书就是最早的医学专著,这本书就是巫医和中医之间的一个分界线,黄帝内经出现之后,原本杂乱的微医系统变成了一个完整的体系,至此中医开始真正出现。

这个时候就已经出现关于经络和脉象的说法了,春秋时期的扁鹊更是将中医推向了顶峰,扁鹊最著名的理论就是“治未病”,整个思路是从《黄帝内经》中提出“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”,即医术最高明的医生并不是擅长治病的人,而是能够预防疾病的人。

中医到了东汉末年中医体系逐渐完善,而且这个时候的华佗就已经能够做外科手术了,而且这个时候的写出千古中医名篇《伤寒杂病论》的一代神医张仲景还做起了临床实验。

到了后来的孙思邈首次将中医与道术结合,再往后就是李时珍尝百草了。

所以,我们从中医发展历史这么来看的话,会看到一个结论:中医不仅是历史悠久,而且体系健全,它是不断的通过实践和经验得出来的结论,也就是说中医是因为真正有用才传下来的,而并不是因为它好听或者足够玄学。

二、中医在现代生活中的实践和不足

通过了解以上内容,我们就知道了一个新的问题:

那就是中医发展过程非常漫长,它庞大的体系和复杂的治疗方法也使得它变得难以学习和难以推广!

比如说,中医除了最著名的四部著作:黄帝的《黄帝内经》、扁鹊的《难经》、张仲景的《伤寒杂病论》、炎帝神农氏的《神农本草经》之外,还有无数重要典籍。

中医传统典籍还有很多,比如:

华佗《中藏经》,华佗弟子吴普《吴普本草》、张仲景《金匮要略》、孙思邈《备急千金要方》、钱乙《小儿药证直诀》、葛 洪《肘后备急方》、皇甫谧《针灸甲乙经》、庞安时《伤寒总病论》、陈自明《外科精要》《妇人大全良方》、李时珍《本草纲目》、陈士铎《辩证录》,还有 《针灸甲乙经》、李杲《脾胃论》、吴又可《温疫论》、孟诜《食疗本草》、叶桂《温热论》《临证指南医案》、陈修园《医学三字经》、黄元御《四圣心源》、王叔和《脉经》、吴瑭《温病条辨》、李中梓《医宗必读》、汪昂《汤头歌诀》等等等等。

看完会不会很晕土单方中医养生书籍,发现这个学习实在非常不容易!

因为中医实际是包含了:单方、针灸、按摩、推拿、汤药/药酒、祝由术的,哪怕去掉祝由术,剩余其他的单个方向都足够我们探索半辈子的。

所以,就连我们现代人都在怀疑中医的可靠性和复杂性,那就更不用指望把它推广出去了,相信我说到这里有些朋友就不愿意了。

因为我们现在科学逻辑是:可验证性,需要符合“双盲实验”,才能认为是可靠的!

但是中医恰恰不是走这个路子的,虽然很多药物验证都是有效果,比如我们非常了解的,比如治疗疟疾的“青蒿素”就是从黄花蒿中提取的“青蒿素”,比如阿司匹林就是从柳树皮中提取的“水杨苷”,比如治疗甲流乙流的特效药奥司他韦,其实就是从八角茴香中提取的“莽草酸”为主要成分。

但是,科学路线的西医和基于身体总体观的中医,大家明显不是一个路数,就是类似于传统车采用汽油石化能源,新能源车采用电力能源,根本不是一个驱动思路和原理,虽然最终都是车子能够在路上跑。

其实我们从这么多中医典籍会发现,中医的发展不是那么简单的,都是一代代优秀的中医大家在之前基础上一步步发觉成熟的,不是一撮而就的,在西方十九世纪还只会“放血疗法”的时候,我们中医已经非常成熟了。

既然中医可靠,那么为什么新冠病毒期间就没有看到他的身影呢?

新冠病毒刚刚出现的时候,有些朋友会觉得十分熟悉,是不是和早些年的SARS病毒特别像,早些年中医是非常受人排斥的,所以SARS病毒爆发期间中医就根本没能露面。在当年为了更好地遏制病毒和抢救病人,西医采取了大剂量激素冲击的方法,虽然病毒被遏制住了,但是也直接导致了大量病人落下了肺部和股骨头相关的后遗症。

所以在新冠肺炎期间,卫健委要求中医药必须一开始就全面进入。等到建立方舱医院的时候,中医药因疗效和成果转型,部分方舱医院开始实行全中医药治疗。

在一开始方舱医院并不是纯中医的治疗模式,在当时轻症转重症有为2%~5%左右,后来武汉的江夏方舱医院首先开始采用以中医院运转模式来进行临床治疗管理的方法,最终取得了无一例轻症转入病症的成绩,所以这么来看的话,中医好像也没有那么不堪。

中国中医科学院原院长曹洪欣认为,在2003年非典早期,防疫部门是没有中医科的,所以中医参与不进去。当时非典的死亡率高达15%以上,后来中医药参与之后死亡率降到了6.53%,从这些数据上足以看出中医的作用。

但是根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情来看,中医虽然很早就参与进去了,但是参与量不够,参与的机制还不是很畅通。也就是说我们的中医力量还是十分薄弱的,其实说这些的原因只是为了证明中医是有作用的,但是它也存在非常大的薄弱点。

三、中医的发展和未来

那么为什么很多人对中医还是嗤之以鼻呢?为什么中医无法发扬光大呢?

刚才我们也说到了,由于中医的体系非常庞大复杂,涉及的内容较多,所以一名中医生是很难在很短时间内处事的,也是因为这个原因,所以导致了中医今天的困境,因为大部分人的中医水平是达不到理想的标准的。这个也就是大家喜欢找“老中医”的原因,因为可能需要学习大半辈子才能有所成就。

我们也没有必要抬高或者是贬低中医。实际上中医入门十分简单,看看《黄帝内经》和《伤寒杂轮》,或者是看看倪海厦或李可得书籍视频,很容易就入门了,就可以自己开开普通的方子。

但是想要将其真正应用和很多复杂疾病的治疗却非常难,也正是因为这种极端的现状,所以导致人们普遍产生了两种极端的看法,也就是说,核心其实是中医良莠不齐的现象实在是太严重了。

市面上很多养生专家在职业资质都没有的情况下,都能跑出来开方子,这也导致了很多人被不入流的药方所害,由此记恨中医实属正常。

(我跟朋友的最近一次关于中医的沟通,庸医害人)

然后我另外用一个朋友还给我分享了另外一个有趣的今年发生的故事,我觉得也很有参考意义,算是中西医的一种碰撞吧:

所以,上面两个案例,充分反应了很多客观问题,关于中医和西医的孰是孰非非常复杂,一两句话也说不清楚。

我们看到上面的从中医的诞生到发展,到最近的新冠肺炎钟的贡献,我们会发现一个特点,其实最好的解决方案就是:中西医相互结合才是长久之计。中西医之间相互补充互相结合,这也代表了现代医学的进步。

清末民国初的中西医汇通代表医家张锡纯写了一本《医学衷中参西录》,在当时影响非常大,临床的主要贡献,是在中西医汇通思想基础上充分发挥生石膏治疗热病的功效,创“升陷汤”治大气下陷。在治疗急证、防治霍乱等方面,有所建树,医界称其为“执全国医坛之牛耳者”,1918~1934年陆续刊行。张锡纯一生临床经验的总结,独树一帜,中西结合,大胆创新,在医林中影响颇深,算是最早的中西结合的大拿。

一个优秀的文化和思想,就是除了本身文化能够继承,还能够不断吸取外部优秀的文化,然后进行结合,最后变成更好的文化传承。

中医是具有一定疗效的传统医学,但其体系复杂、学习难度大,导致了中医良莠不齐、难以推广的现状。中医要想发扬光大,必须与现代医学相结合,实现中西医相互补充、互相促进。中医是具有一定疗效的传统医学,但其发展面临着一些困难。要想解决这些困难,必须改革中医教育,提高中医人才的水平,并推动中西医融合发展。

我期待我们的中医继续大放光彩,为民造福,用更低的成本,为全人类生命健康做出更大贡献的一天!

愿世界和平!

##End##

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991