千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

《大医精诚》出自中国唐朝孙思邈所著之《备急千金要方》第一卷,乃是中医学典籍中,论述医德的一篇极重要文献,为习医者所必读。《大医精诚》论述了有关医德的两个问题:第一是精,亦即要求医者要有精湛的医术,认为医道是“至精至微之事”,习医之人必须“博极医源,精勤不倦”。第二是诚,亦即要求医者要有高尚的品德修养,以“见彼苦恼,若己有之”感同身受的心,策发“大慈恻隐之心”,进而发愿立誓“普救含灵之苦”,且不得“自逞俊快,邀射名誉”、“恃己所长,经略财物”。

大医精诚白话文版

专研医术

晋代学者张湛曾说过,经典的医方难以精通,这一观点已经存在很久了。疾病的内在病因可能相同,但外在症状却各不相同;反之,内在病因不同,外在症状却可能相似。因此,了解五脏六腑的充盈与虚损、血脉营卫之气的畅通与阻塞,并非仅凭借人类的感官能力可得,而必须通过诊脉来获取。脉象的浮、沉、弦、紧以及腧穴气血的流通输注的高低浅深之间都存在差别。了解肌肤的厚薄、筋骨的强壮柔弱需要用心且精细的观察,只有具备这些条件的人才能深入探讨这些道理。若用粗略浮浅的思维去探求极精细、极微妙的医学道理,将带来很大的危险。错误的治疗方法如在实证情况下使用补法,虚证情况下使用泻法,或者对于气血通利的情况仍去疏通它,明明不顺畅却阻塞它,寒证却给予寒凉药物,热证却给予温热药物,这些方法只会加重病情而不会治愈病人。因此,医方和占卜是难以精通的技艺,如果不是神仙传授,凭什么能理解其中深奥微妙的道理呢?有些愚蠢的人读了三年医方书后夸口说天下没有值得治疗的病,但当他们治疗了三年病后才意识到天下并没有现成的疗法。因此,学医的人必须广泛深入地探究医学原理,专心勤奋且不懈怠,不能凭听闻或略知一二就自以为已经理解了医学原理,否则将严重危害自己。

诚心救人

凡是品德医术俱优的医生治病,他们必须保持安定的神志,摒除欲念和希求,首先展现出慈悲同情之心汤头歌诀中医必背60方剂,坚定决心拯救人类的痛苦。无论患者的身份、财富、年龄、外貌,以及与医生的关系如何,医生都应以同等的态度对待,不计较个人得失,珍视每个人的生命。当医生面对病人的痛苦时,应像对待自己的痛苦一样,内心感同身受,毫不犹豫地投入到拯救病人的工作中,无惧艰险、昼夜奔忙、寒暑饥渴与疲劳,全心全意地救护病人。医生不能有推托和傲慢之心,只有这样才能被称为百姓心中的好医生。相反地,对人民造成危害的医生则是大害。历史上一些有名的医生为治疗疾病往往使用活物来拯救濒危的病人。尽管人们认为家畜是低贱的,而人是高贵的,但当涉及到珍惜生命时,人和动物是平等的。伤害他人以谋取自身利益,这是所有生物共同憎恶的行为,更何况是对待人类呢!以牺牲家畜的生命来保全人类的生命,这与“生命”的道义背道而驰。我不使用活物作为药物的原因正是因为这一点!虽然市面上有已经死亡的虻虫、水蛭等药物可以购买使用,但这不适用于其他活物。只有像鸡蛋等尚未成形的东西,只有在紧急情况下不得已而忍痛使用。能够避免使用活物的人才是具备超越常人洞察力的人,而我无法与其相比。如果有病人患有恶性溃疡、腹泻等污臭恶臭的疾病,其他人都不愿意接触,医生应表现出内心的同情、怜悯和关心,而不应产生一丝不快的想法,这是我追求的目标。

医学品德

一个德艺兼优的医生应当具备纯净的思想和自省的能力,专注而庄重,气度宽宏、正直自信,既不卑微也不傲慢。在诊察疾病时,医生应全神贯注、详细了解病情和脉象,不容有丝毫错误。开具处方和施针时更不能出差错。尽管对于疾病应当及时救治,但更重要的是医生在面对临床时要保持清醒而不迷惑,并应周详细致、深入思考,不能轻率地追求个人才能和名声,而忽视了人命攸关的重大事件,这种行为是不道德的。此外,当医生进入病人家中时,即使环顾四周是华丽的陈设,医生也不应左顾右盼、心猿意马,也不应被琴瑟箫管的声音所分散,不应为美食佳肴而心生欢愉,就算各种美酒摆满桌面,医生也应如同未见一般。这样做的原因是,只要有一个人痛苦,整个屋子里的人都无法快乐,更何况医生身边的病人时刻都在痛苦之中。如果医生自顾自地陶醉于娱乐和自负,这种行为被人们和神明视为可耻,是道德高尚之人不会为之的。这些大致是医生应具备的基本品德。

医生准则

做医生的准则应该是慎言慎行,不随意开玩笑,不喧嚣嘈杂,不谈论他人的缺点或炫耀自己的名声,更不应诽谤攻击其他医生以夸大自己的功绩。当治愈一个病人时,不应自鸣得意,高傲自满,认为自己无人能及,这些都是医生不能克服的坏习惯。老子曾言:“一个人公开行善,人们自然会回报他;一个人暗地行善,鬼神会回报他。一个人公开作恶,人们自然会报复他;一个人暗地作恶,鬼神会降祸于他。”对于这两个方面的行为,阳善有阳报,阴善有阴报,这不是在欺骗人。因此,医生不能仅仅依靠自己的专长来追求财富,只要怀有救助他人痛苦的心愿,(积累阴德)在阴间地府,必将感受到福报。此外,不应因为他人富有地位,而随意给予昂贵的药物,让其难以负担,以炫耀自己的技能,这违背了儒家的忠恕之道。我立志于拯救帮助世人,因此细致地谈论了这些事。学医之人不应因我所言粗俗而感到羞愧。

小王问:“老师,我最近一直在研究《汤头歌诀》这本书,但有些地方还是不太明白,能否请教您一些问题?”

谢老师微笑点头,示意小王坐下。“当然可以,小王。《汤头歌诀》是一部非常重要的古代医学著作。你有什么问题,尽管问吧。”

“谢老师,我对这本书的作者汪昂了解甚少,您能告诉我关于他的更多信息吗?” 小王问道。

谢老师微微一笑,点了点头。他放下手中的书,开始讲述汪昂的故事。

弃了仕途,中年转而学医

“汪昂生于1615年,卒于1695年,字仞庵,是明末清初安徽休宁人。他的家境殷实,从小就涉猎诸子百家,喜好诗文,是县里的秀才。本来,他渴望通过科举考试,进入仕途汤头歌诀中医必背60方剂,但每次考试都名落孙山。”

小王聚精会神地听着,谢老师的讲述引起了他浓厚的兴趣。

“明朝灭亡后,他对异族统治感到激愤,也认清了科举考试的腐败。他和抗清志士金声交好,在金声遇难后,为了躲避株连,他放弃了仕途,转而学医。”

小王不禁感到钦佩,这个汪昂显然是一个坚持自己信仰的人。

“没有名师指导,他凭借自身深厚的儒学功底,博览群书,刻苦钻研,学习岐黄、仲景学说,也研究后世诸家,吸取里面的精华,研究里面的学术义理,全靠自身勤奋,终成一代名家。”

小王感到敬佩不已,他也知道,医学不仅仅是书本知识,更需要医者的坚持和勤奋。

“汪昂看病,一重临床诊脉,二重药性。他认为医学的要义就在于切脉,如果脉候不真,不辨虚实,攻补施妄,无异于夺人寿命。第二就是要明药性。在长年的行医过程中,他发现古今医书,都很繁琐,书中的注释很少,读上很费劲,难以理解,给初学者造成了很多困难,对于医书也难以掌握。”

小王点头表示理解,他自己也曾在古医书前感到困惑。

“所以,他苦攻古代医书,并且结合自己丰富的临床经验,经过长达30年的探索研究,终于编写成了《素问灵枢类纂约注》《医方集解》《本草备要》《汤头歌诀》等为后世推崇的名著。”

在汪氏诸多著作中,《医方集解》是《素问*灵枢类纂约注》、《本草备要》医学研究的升华与发挥演绎。更辅以《汤头歌诀》一书,对后世医学的普及提高有着不可磨灭的功勋。中医名家费伯雄在《医方论》中介绍:“当时之医,每以《医方集解》一书奉为枕秘。”

《汤头歌诀》于1694年出版。汪昂在80岁时才整合古方编著

谢老师接着又说:”其中《汤头歌诀》于1694年出版。汪昂在80岁时才整合古方编著了这本书,一经问世便产生了广泛的影响。书中选录了中医常用方剂300余方,分为补益、发表、攻里、涌吐等20类,以七言歌诀的形式加以归纳和概括。”

《汤头歌诀》的七言歌诀

小王对这位医者的执着和奉献心感到深深地钦佩,小王记录下这些重要信息。然后他继续问道:“另外一个问题是,《汤头歌诀》中的七言歌诀形式是什么意思?为什么要用这种方式呈现方剂的信息?”

谢老师微笑着回答:“七言歌诀是一种古代的记忆和传承方式。古代医生为了更容易记住复杂的方剂,就将它们编成了七言绝句的形式,这种形式既便于口头传承,又方便于记忆。每一首七言歌诀都包含了方剂的关键成分和用法,通过朗朗上口的歌诀,医生能够轻松地记住方剂的要点。”

小王听后恍然大悟,觉得这种方式非常巧妙。他接着问:“老师,我还想了解一下,《汤头歌诀》中的方剂是否都是古代的,还能在现代中使用吗?”

“《汤头歌诀》这本薄薄的书里,各个方歌里有药有症有诊,全都包括了。只要背会了,你就把零散的中药也记住了,在诊断上的各种症状也记住了,这样再去看有关临床的书籍,各个病症,就会感到不陌生,就能很快熟悉。”

谢老师思索了一下,又说:“大部分《汤头歌诀》中的方剂都是中医的经典,它们经过了千百年的验证和使用,具有非常重要的临床价值。但在,我们会根据患者的具体情况对这些方剂进行一些修改和调整。”

小王听得津津有味,他决定立刻开始背诵《汤头歌诀》。

谢老师提醒小王:”背诵没有窍门,就是不停的重复和淘汰,看自己背会了多少,就用默写来检验,一下就默出的,就是记住的,还需要再想的,就反复再背,想不出来的,就花时间重点背诵,淘汰会背的,再补上新的方歌,这样差不多一个月左右的时间就可以将歌诀背会,然后再不断重复,三个月时间就能将汤头歌诀搞定了。”

小王深深地吸了口气,他有了更多的信心。

谢老师又说:”有些人可能担心自己半路出家,学不好中医。所以只要你对中医有兴趣,愿意钻研学习,功到自然成。看看汪昂,他也是中年之后才潜下来学习中医,也终有大成,所以不要多想,关键是开始学,静下心来,从汤头歌诀开始背记,成功就是水到渠成的事情。”

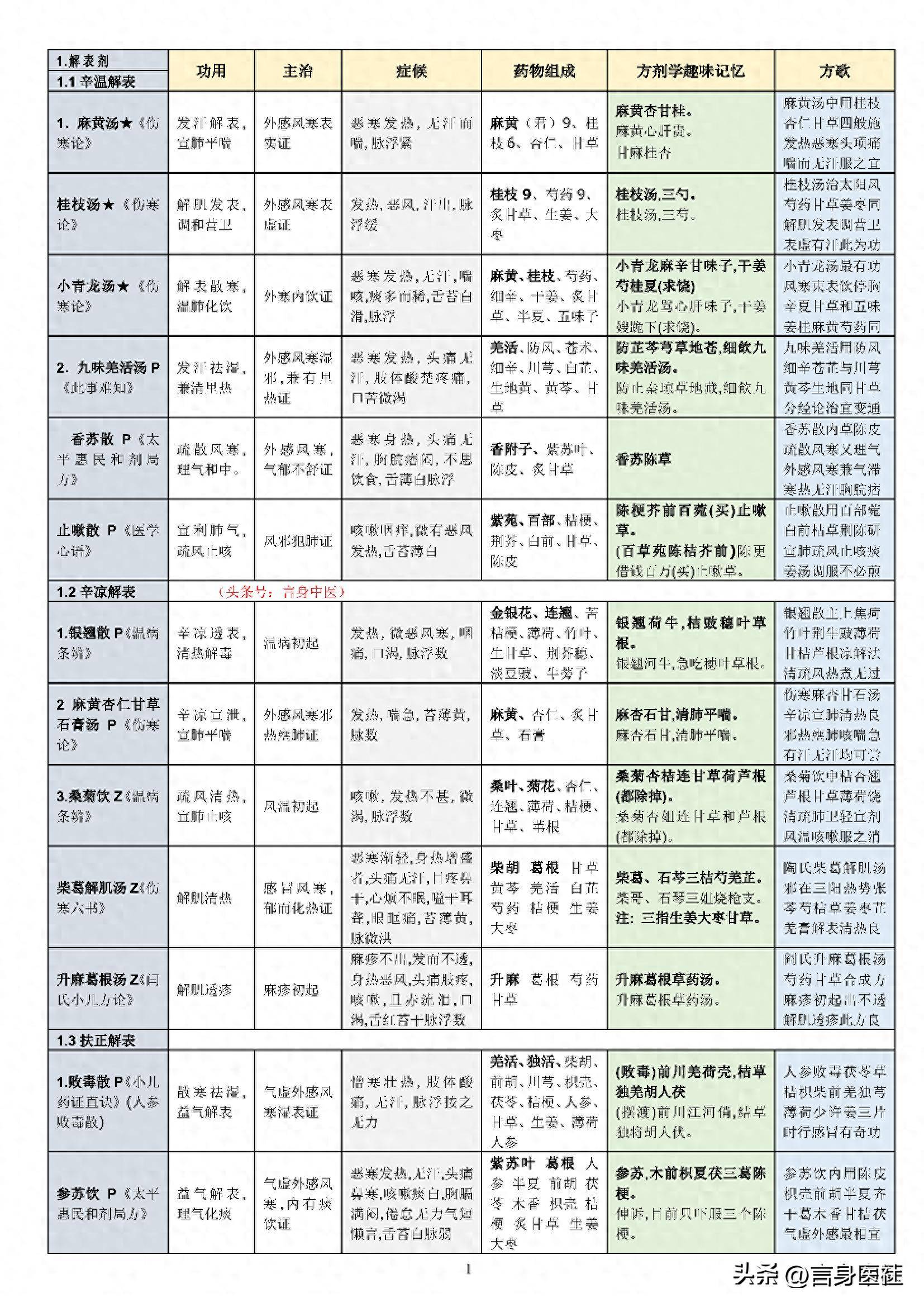

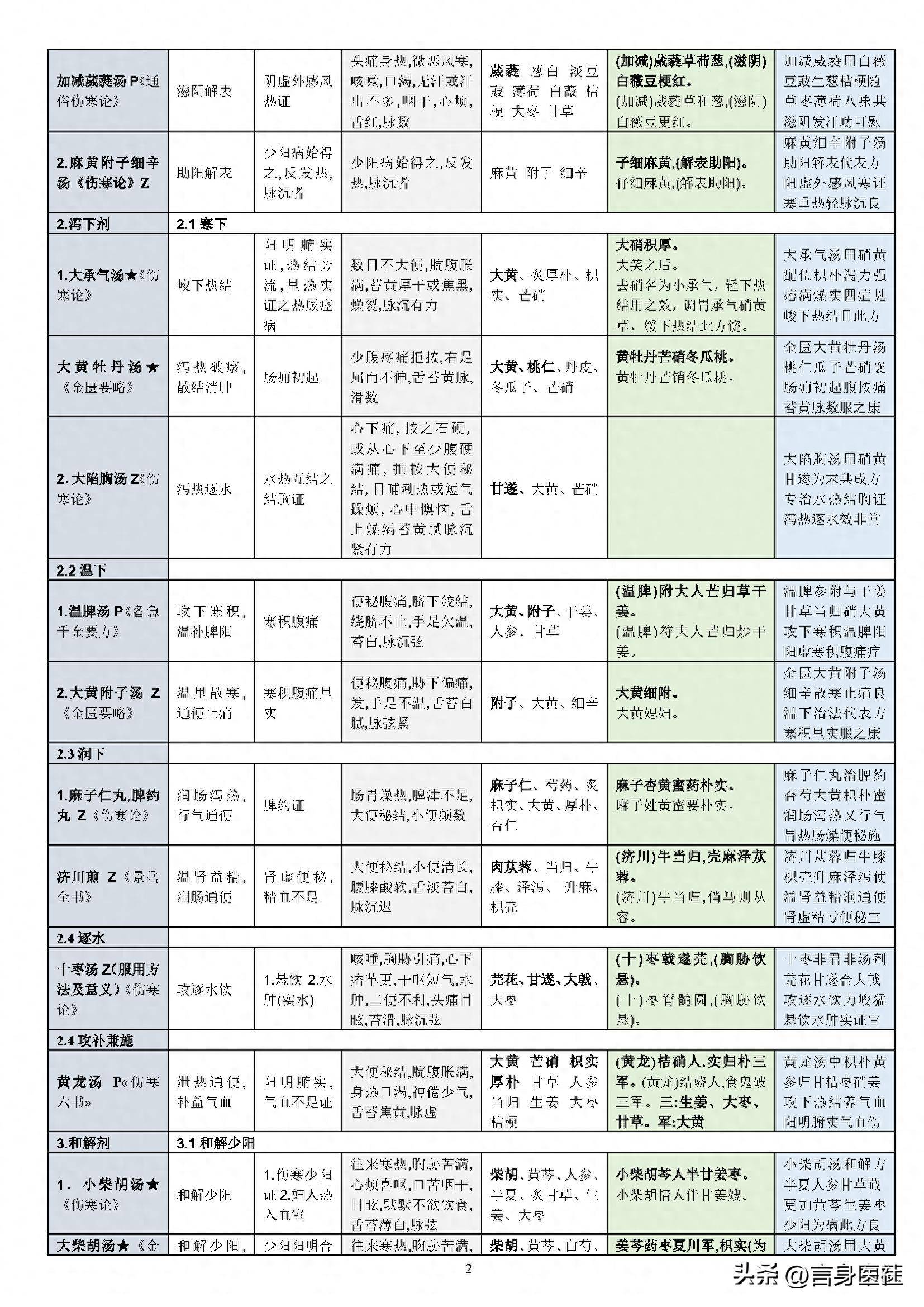

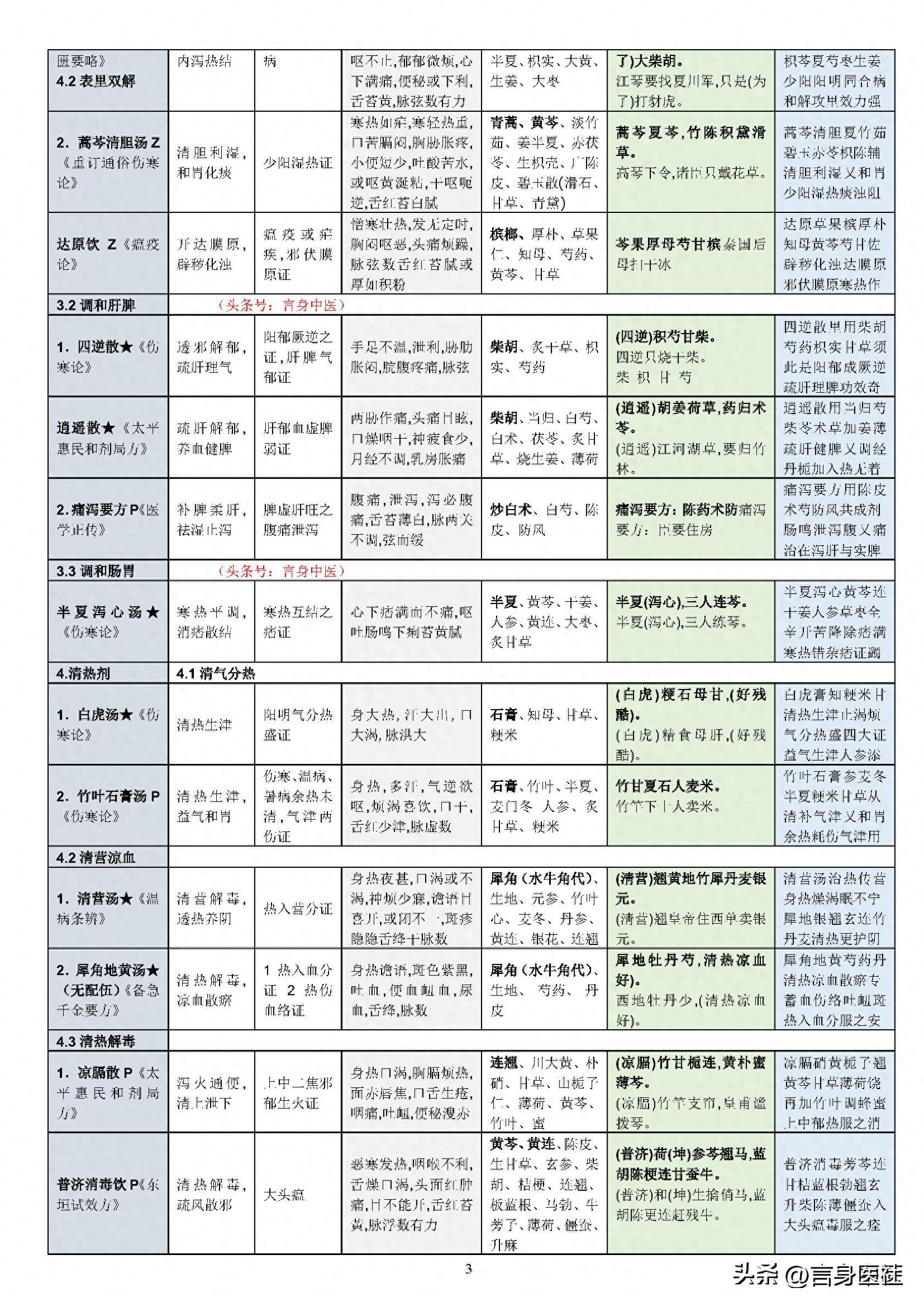

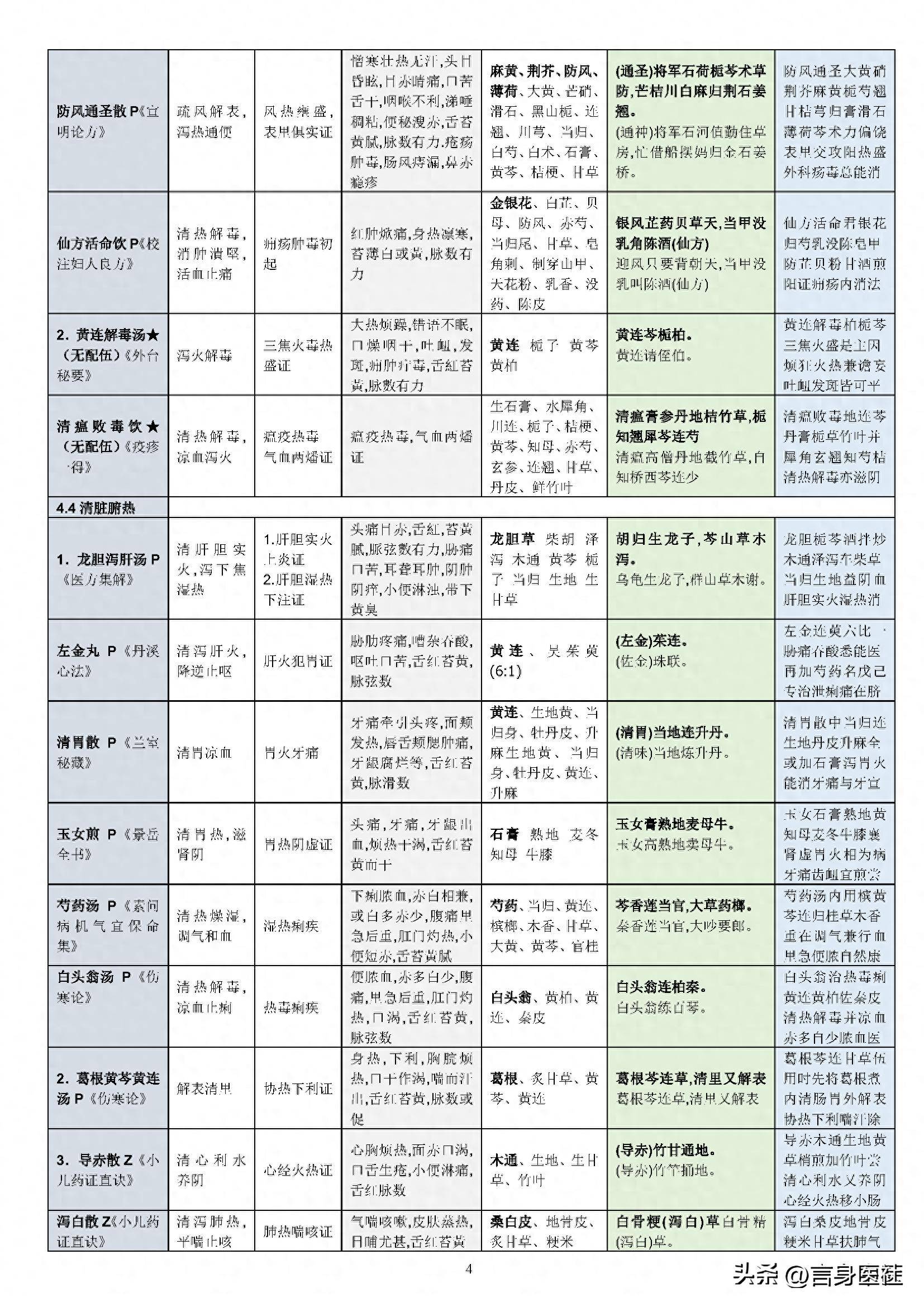

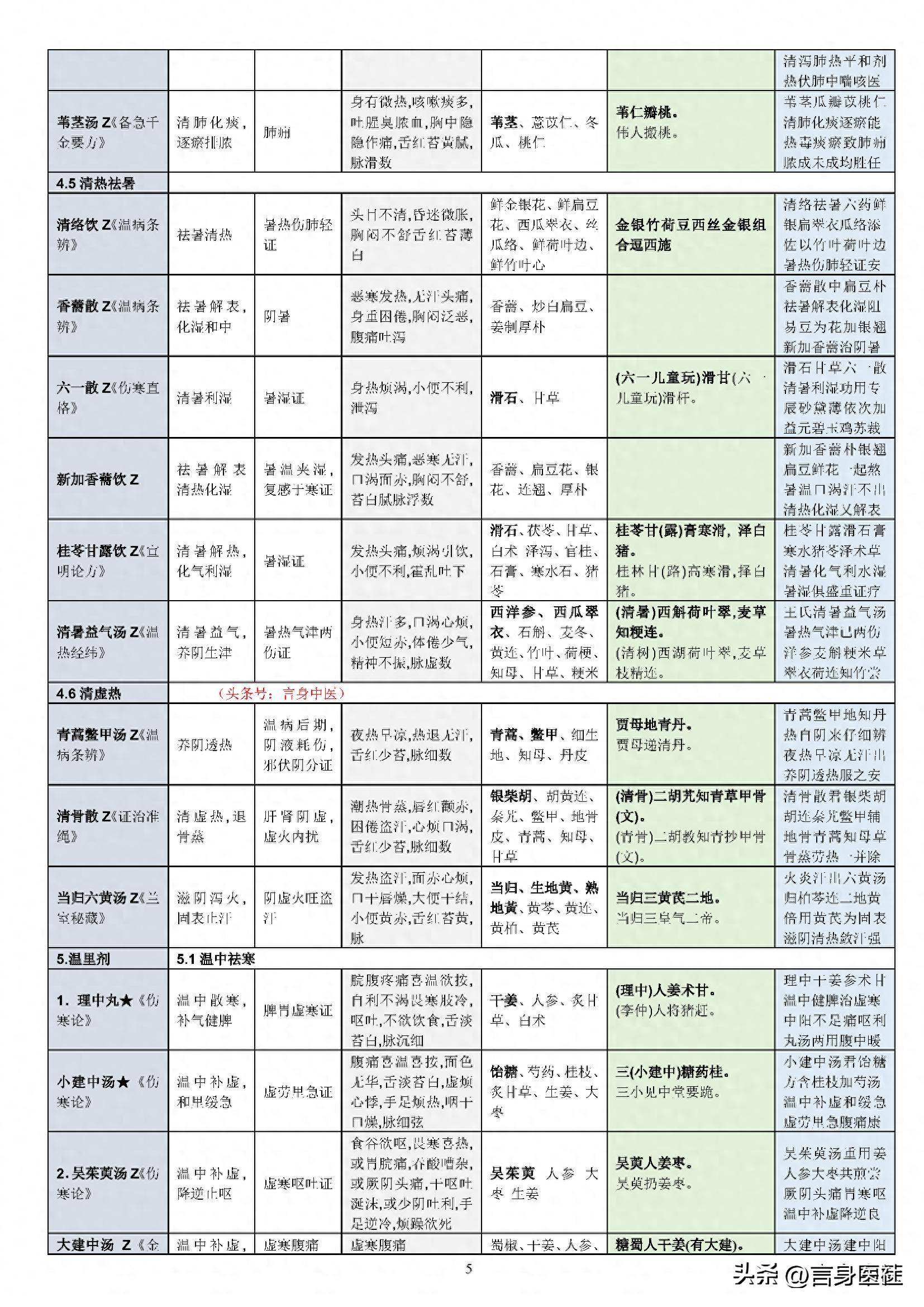

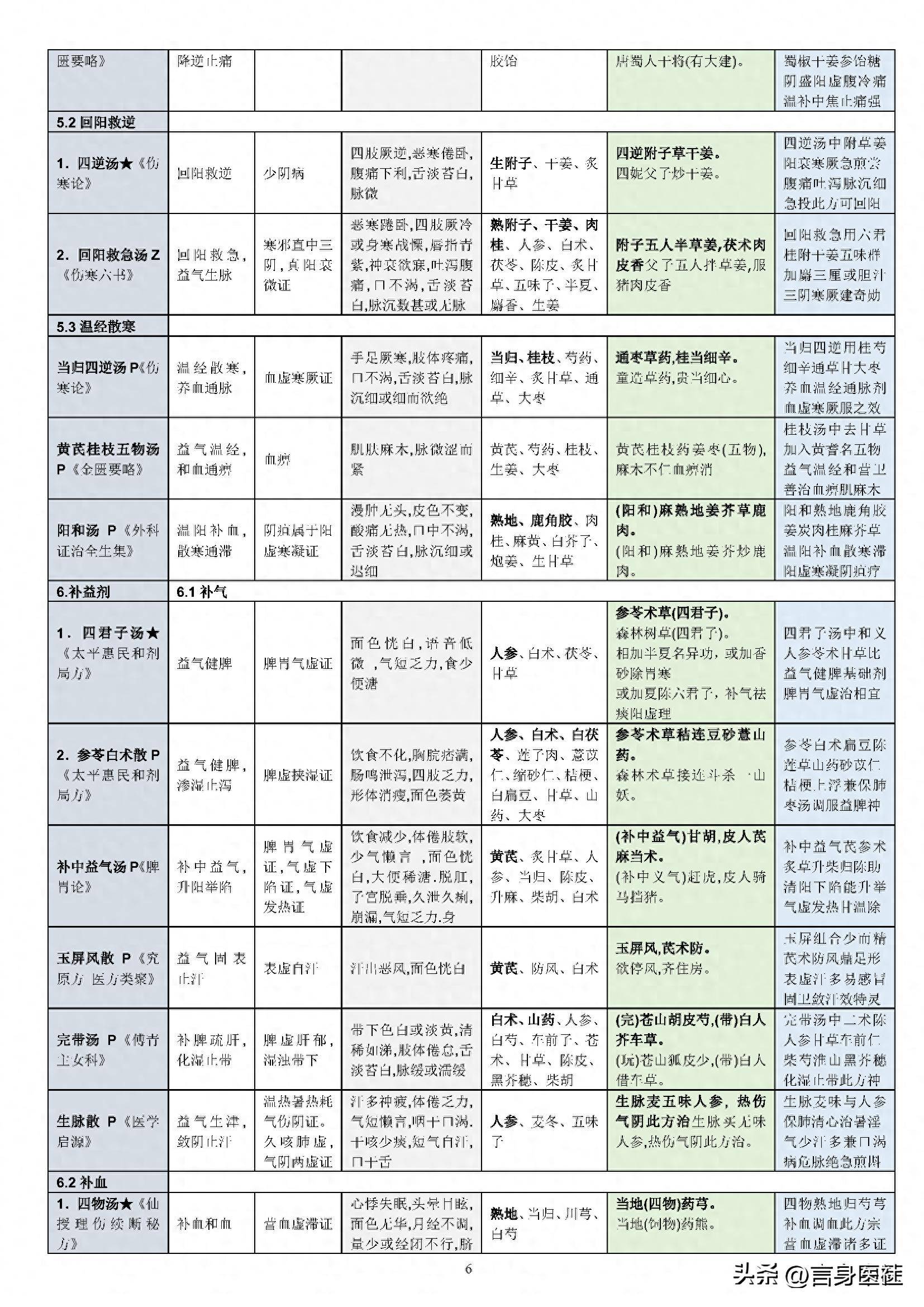

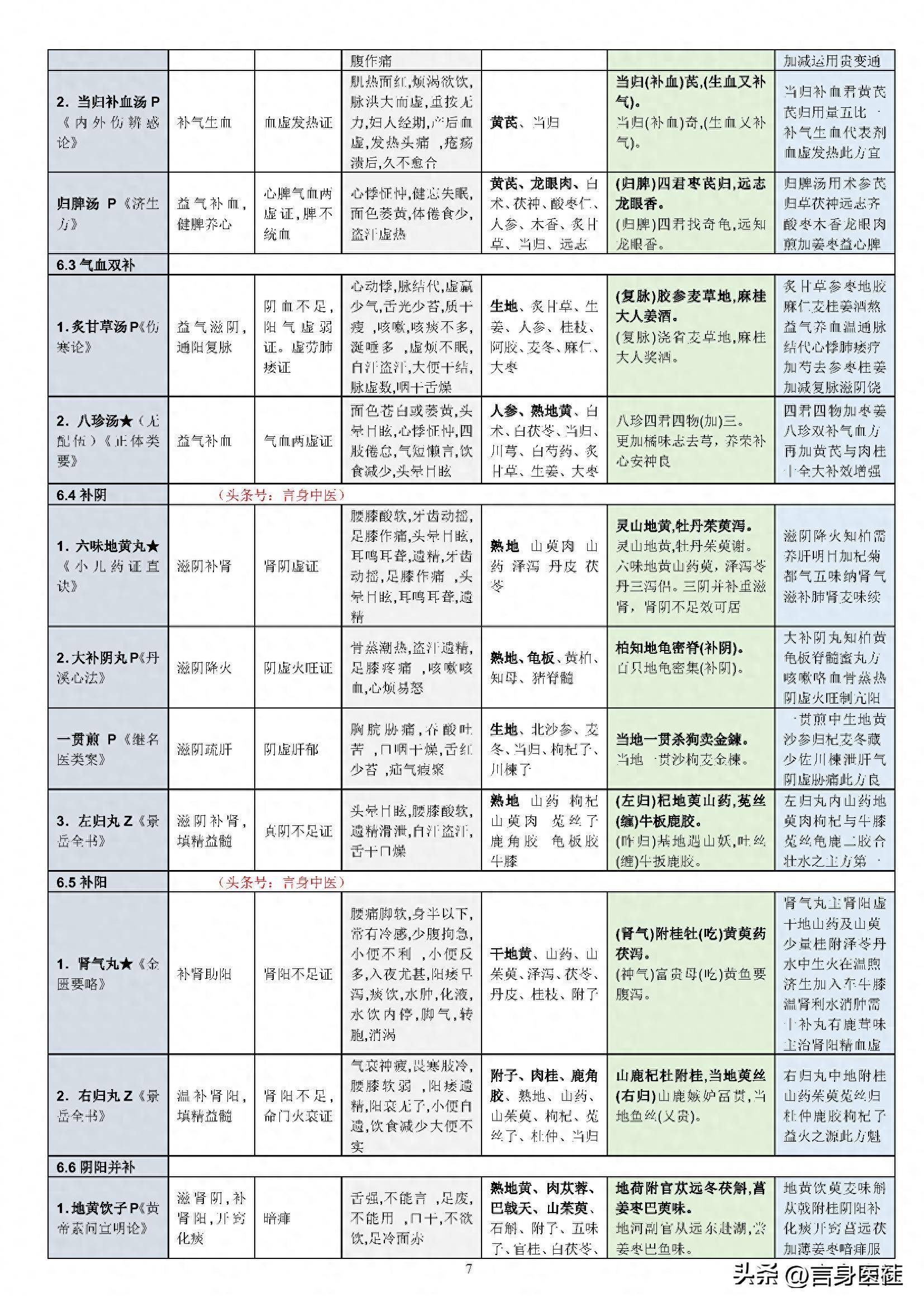

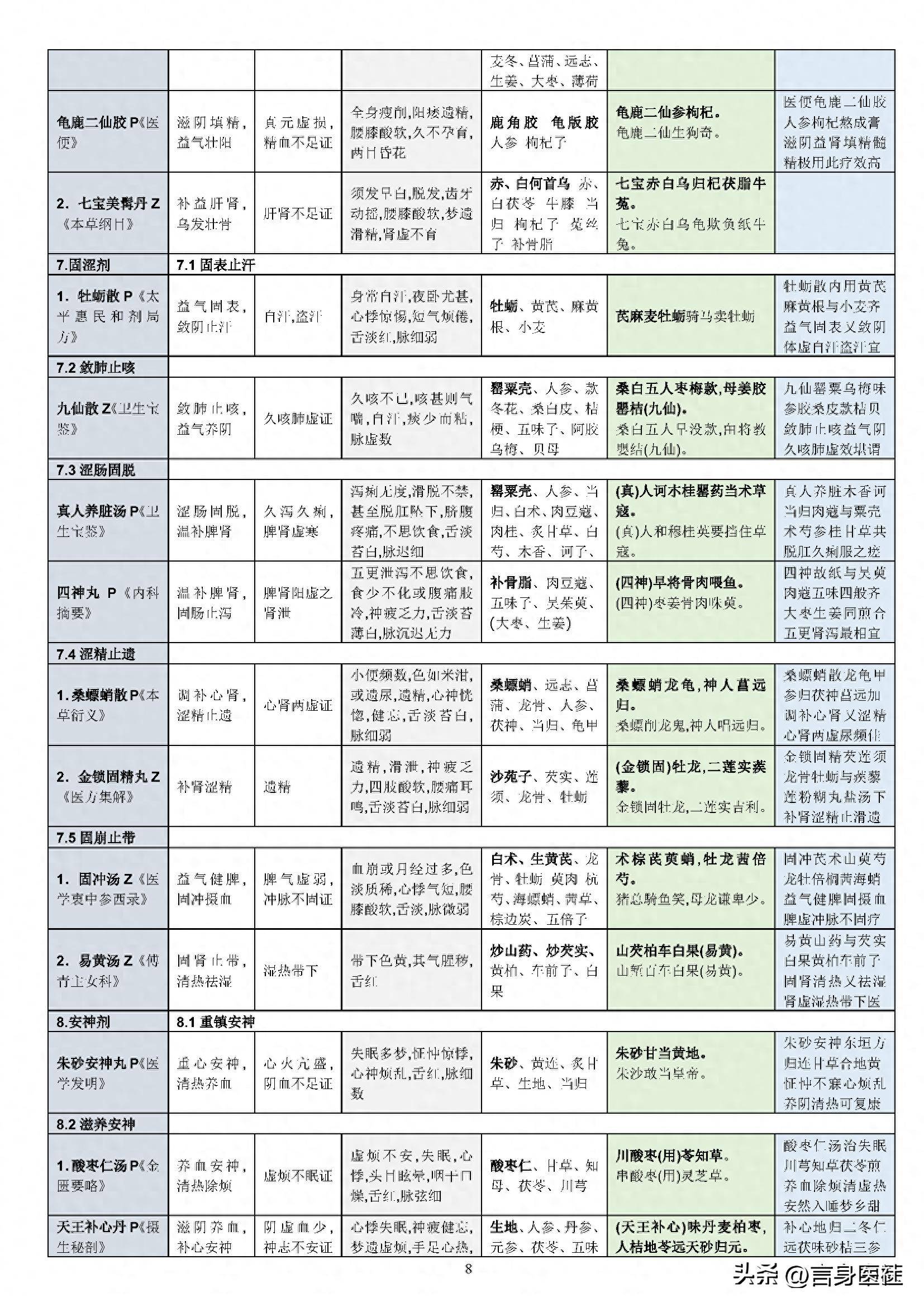

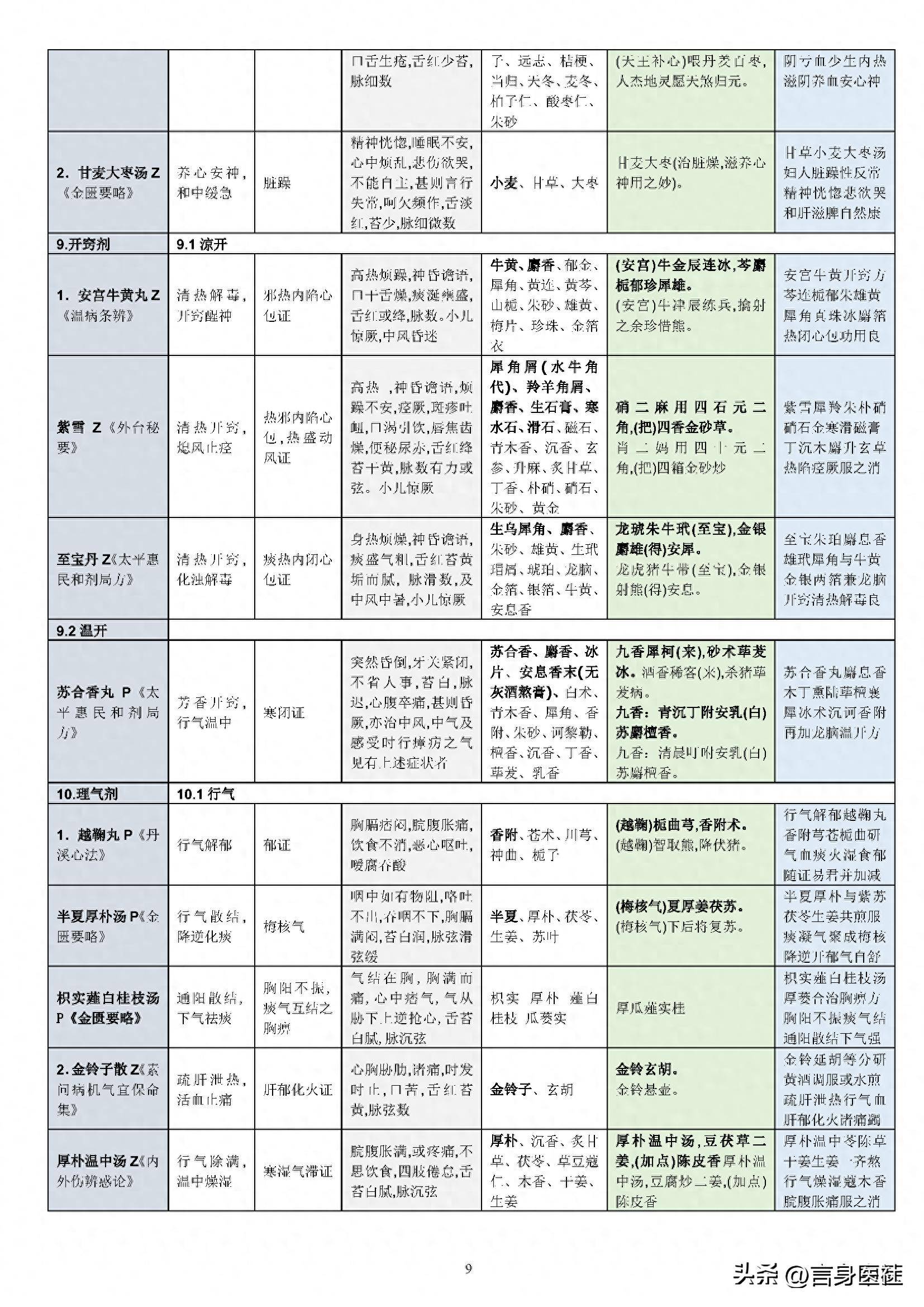

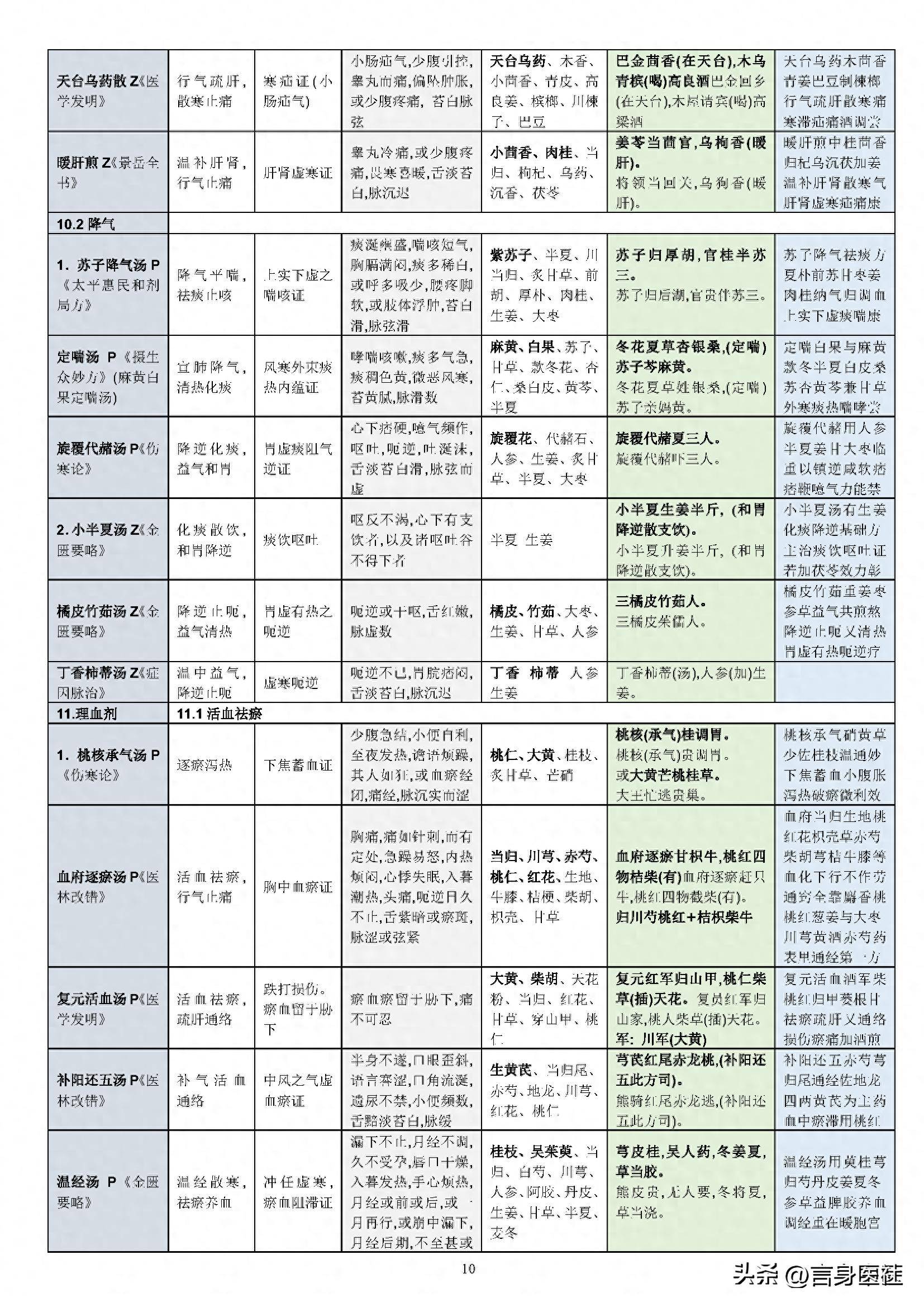

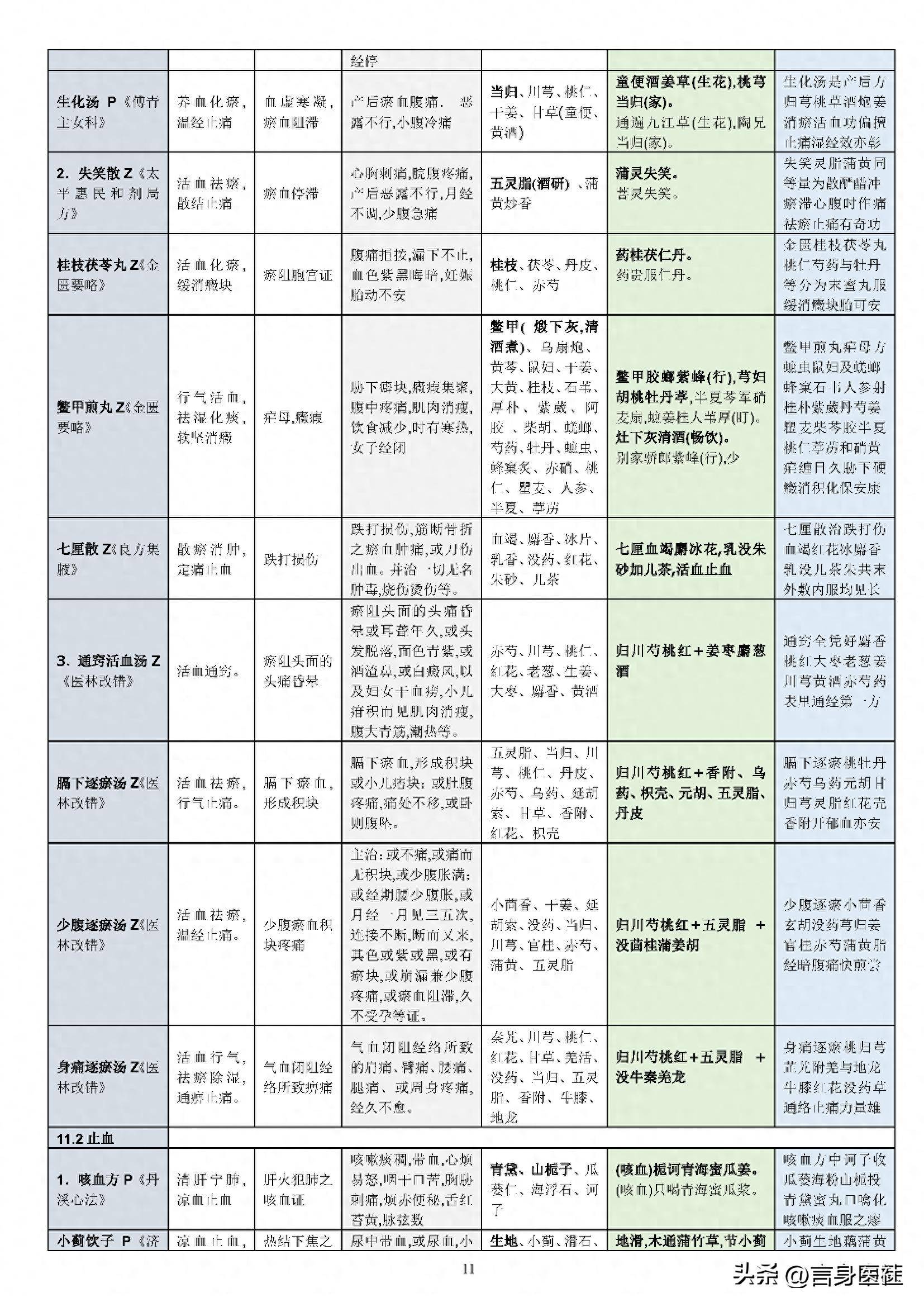

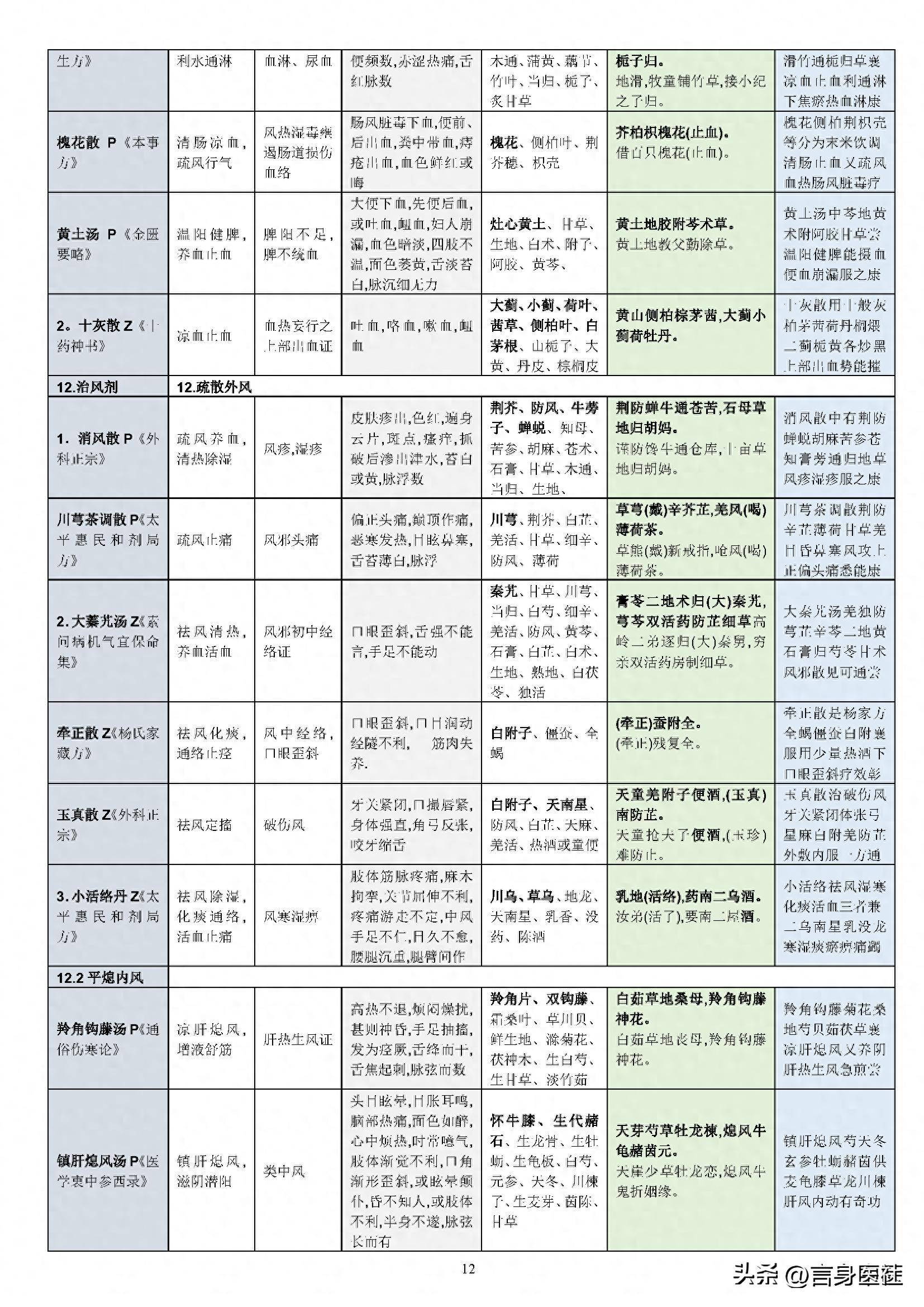

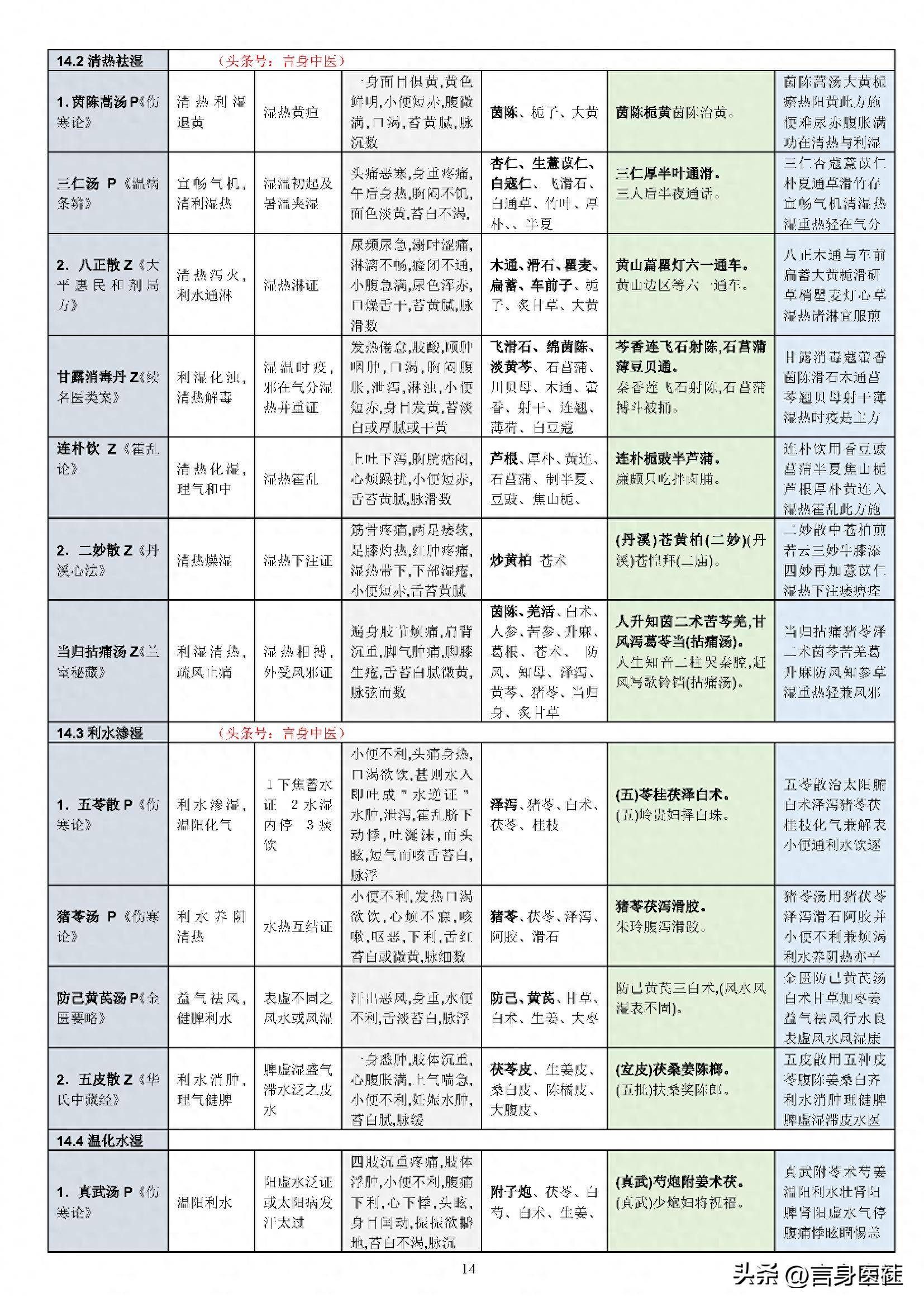

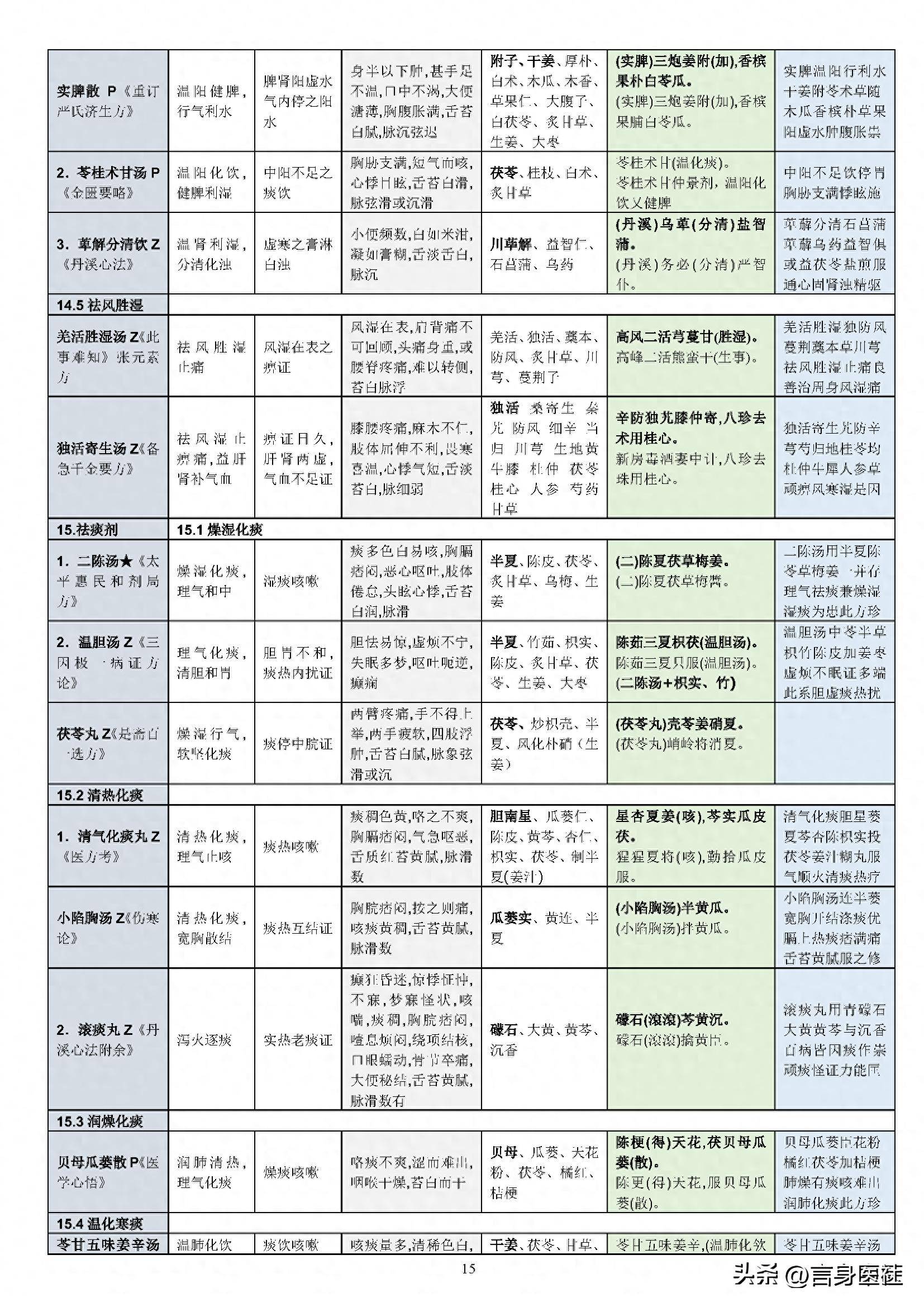

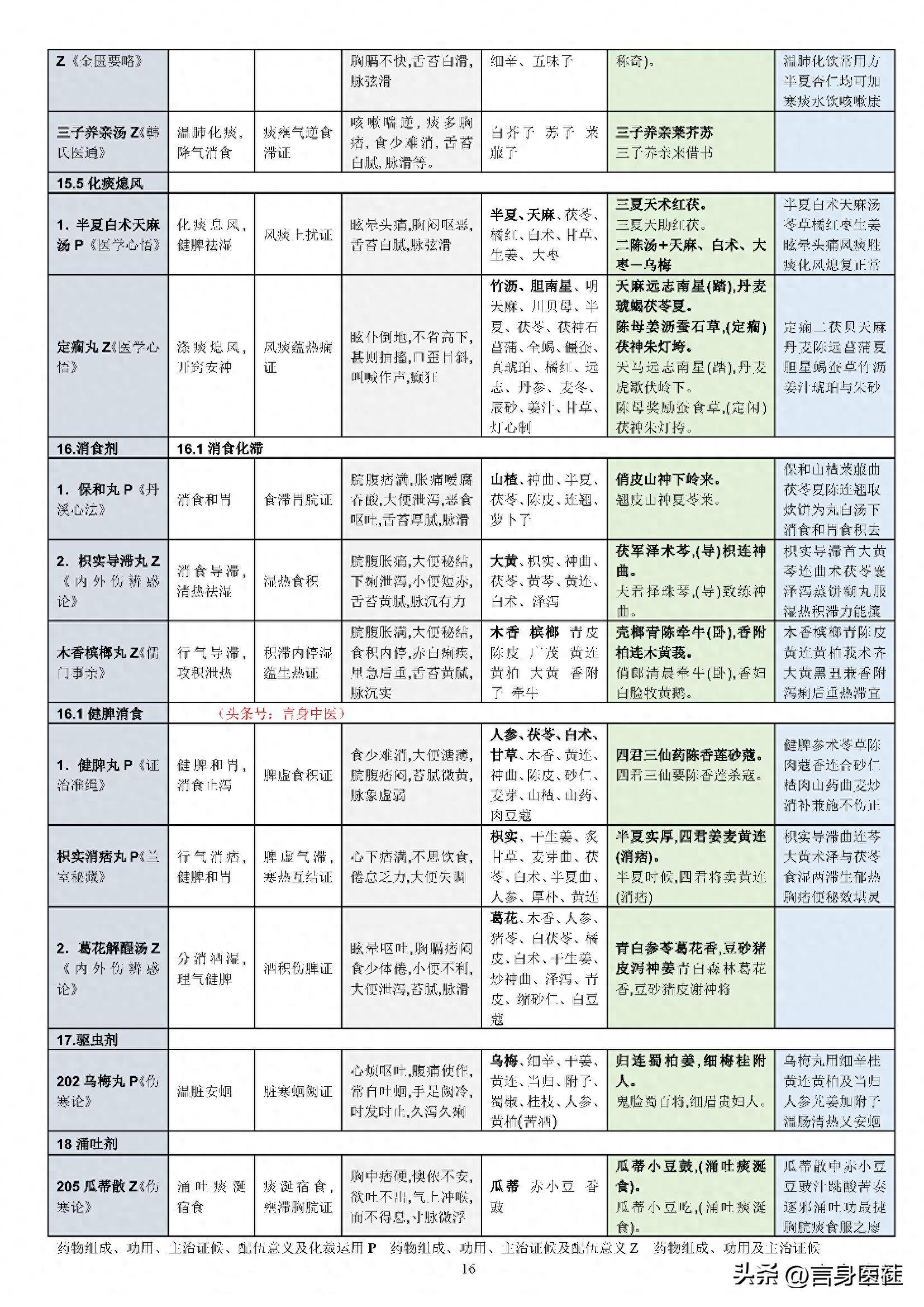

附《超级方剂学记忆表格》

附《汤头歌诀》课程链接,由于篇幅有限,需点击蓝色的字体,转到相应的合集文章

一、补益之剂

四君子汤

四君子汤中和义参术茯苓甘草比

益以夏陈名六君祛痰补气阳虚饵

除祛半夏名异功或加香砂胃寒使

升阳益胃汤

升阳益胃参术芪黄连半夏草陈皮

苓泻防风羌独活柴胡白芍姜枣随

黄芪鳖甲散

黄芪鳖甲地骨皮艽菀参苓柴半知

地黄芍药天冬桂甘桔桑皮劳热宜

秦艽鳖甲散

秦艽鳖甲治风劳地骨柴胡及青蒿

当归知母乌梅合止嗽除蒸敛汗高

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991