千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

一本参透《黄帝内经》真谛的管理学图书,用朴素的原理传递最基础的生活真理。

编辑手记

第一次拿到书稿的时候,我还是很犹豫是否能出版,主要因为作者的理科背景,多年的出版经验让我几乎不敢轻易出版此类书籍。一是害怕作者夸大其词,二是害怕作者误解了其中的本义。但是等到我认真拜读书稿后,受到了极大的震动。

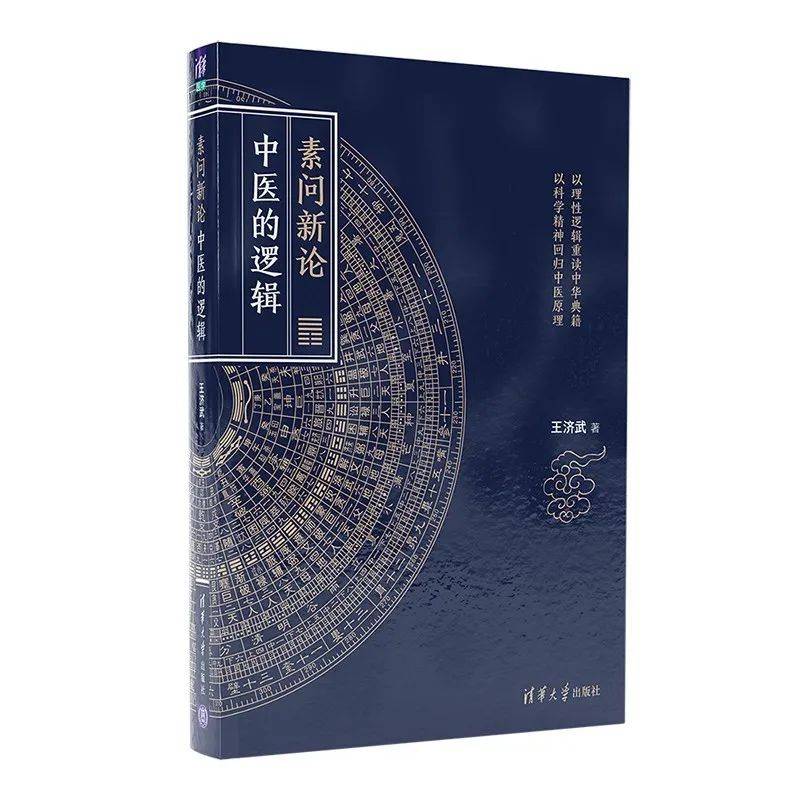

王济武先生就读于清华大学经济管理学院,是一名成功的企业家,更是一名宏观经济和科技创新方面的资深学者。因为出生于西医家庭,自幼喜欢中医,苦读《易经》和《道德经》,对《黄帝内经》有着不同寻常的理解。

《黄帝内经》是中国传统文化的代表作品,它和《易经》和《道德经》一起成为代表中国哲学思想的基石。《素问新论——中医的逻辑》这本书正是还原了《黄帝内经》的精髓,还原了中国的系统性的文明和思想。

我作为这本书的责编,反复审读书稿,为了更好地把关,特地邀请了原上海科技文献出版社的梅雪林社长,学苑出版社的陈辉社长一起审读本书。他们都给予了非常中肯的建议,也对本书给予了充分的肯定。

相比于生涩的原著解读,本书的出版无异于给读者带来极大的便利,它更像是一本管理类图书,从管理学的角度去思考机体、家庭乃至国家,从细微处发现其共性,从宏观看待其规律。《黄帝内经》建立的自然观、平衡观、系统论、整体论等方面远远超前。本书在大家的通过努力下终于顺利出版,感谢王济武先生的信任,也感谢诸位同仁的大力支持,对于阅读本书我有几点建议。

一是抛开现有的知识体系阅读本书。由于每个人的学科背景和生活阅历不同,不免对生活和文化的理解不同。本书的观点不能代表主流学派的观点,仅仅作为一名学者的认识和理解,某些观点不一定为大家所接受,但学术界欢迎百家争鸣,我们也欢迎来自中医、西医、管理学等各界朋友的批评指正。

二是结合生活实际阅读本书。2020年我们经历了全球流行的新冠肺炎,大数据在疾病的预警和监测方面发挥了重要作用,大家充分了解了大数据的应用价值。而中医里面的系统论的思想正是另外一种大数据的表现形式。现代的科技和中医理论的互相印证,也正是本书的特色和创新。《黄帝内经》的五运六气环境学说和历法相关,它首先影响四十寒暑,其次采用“贞内悔外”的预测方法,把全年的五运六气特征按照六十年一轮作为基础变量,把区域特征作为预测变量。比较大数据和五运六气的测算方法,道理都是相通的。作者在书中综合《太乙阴阳大论》《伤寒杂病论》《素问•气交变大论》《周易》等书籍,辩证地提出了五运六气的疾病的发生和防治的观点。

三是利用本书管理自己。管理自己的健康、家庭、工作等都是一个道理。庄子说,“非理不通中医的书籍,非事莫显”。《黄帝内经》建立的生命哲学与医学在自然观、平衡观、系统论、整体论等方面远远超前。王济武先生通过理论结合实践,总结出《素问》的逻辑。而这套逻辑正是管理自己,乃至国家的不变的法则。通过“天、地、人”三螺旋的思想,让大家回归最本质的哲学思想,从藏象生命系统来理解养生。黄帝的孙子颛顼就是以气修身养生治病,以“治气”之道治天下。儒家的“修身齐家治国平天下”也是源于此。《孙子兵法》里,“故善用兵着,避其锐气,击其惰归,此治气也。”他的哲学思想和《黄帝内经》里的思想都是一致的。当下我们提的“不忘初心”也是基于此。《素问》所总结出的系统论和整体论对于一个人的自我管理来说尤为重要,也是这本书反复提及的中医的逻辑。治国和治病都是“攘外安内”,利用平衡的观点建立内部防线中医的书籍,同时击退外来者。

医学发展到现在,仍有很多悬而未决的问题,很多知识点还都是未知领域,我们对于疾病的认知还停留在基础阶段,即使把人类基因都研究透彻,还是不能解决最根本的问题。西医更关注于疾病,如果能结合中医的系统论和整体论,在慢病管理等方面会有更好的效果。希望大家能从本书有所收获,这也是我们作为编辑的一件幸事。

内容简介

本书正是从回归理解二经的角度重新梳理中医学的逻辑。《黄帝内经》《伤寒论》均以阴阳三螺旋作为生命哲学的基石。《素问》认识了比现代解剖学更先进的、更系统、更全面的生命结构,即藏+象双层结构,而且是通过经脉联通一体的系统性平台组织(病毒、细菌也是共生共进化的一部分)。中医的复兴与回归,是生命哲学。绝不是排斥现代科技,也不应排斥西药。恰恰相反,在哲学的指引下,中医应当勇于引进现代科技。新中医+新科技前景会更广阔。

作者简介

王济武,江苏句容人,1988年就读于清华大学经济管理学院,获经济学学士及工商管理硕士学位。现任启迪控股股份有限公司董事长。是科技创新工作者和中医逻辑研究学习者。

好文先睹为快

长按上方二维码

扫码购书

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991