千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

前两个月,笔者在回玉林老家清理书刊杂物时,无意中发现了一张夹在书籍而保留下来的挂号小票。在信息时代飞速发展的今天,医院的门诊挂号、医生看病、药房配药等等,整个流程大多已经无纸化,用电子设备代劳。这张小票,对于当今的年轻人来说,显然已经变为“古董”了,那么从历史的角度,它能告诉我们一些什么呢?

这张挂号小票中医骨科学书籍,是当年广西玉林地区中医院使用的。上面盖有日戳,时间是1981年2月17日,离现在足足40多年了。须知道玉林地区素有中医之乡之称,当时管辖玉林、贵县、桂平、平南、容县、北流、博白、陆川8个县,水陆路均毗邻广东、通往港澳。因此,玉林地区中医院也成为桂东南地区最大一家集临床、教学、科研的中医医疗基地。

照片是大门朝南的玉林市中医院门诊综合楼,最早大门朝北的地区中医院图片暂未找到

挂号票分正、副两联,找医师可谓一票通行,不分科也不分医师的职级。主要是当年职称评审还未规范完善,除极少数的老医师评定过职称级别外,大多数的医生毕业参加工作后,大都是医师或医士,多年没有晋升过职务及工资。由于一票通行,所以容易造成老医师的诊室多人排队候诊,年轻医师的诊室则比较冷清的局面,有人称为“马太效应”。

玉林市中医医院综合大楼(大门朝西)

当年到医院门诊挂号看病,分初诊和复诊。初诊的费用是一角,现存这张面额伍分的,是复诊用。上面印有“遗失不补,经挂号不能退费”的提示,说明当年的工资水平与现今相比,相差极大。伍分钱也看得很重。曾经有首儿歌唱到:“我在马路边捡到一分钱,交给警察叔叔”云云,足以佐证。

1953年中国人民银行发行的一分面额纸币,正面图案是卡车运货的画面,见证了新中国成立后万物复苏的景象

医师看病时,撕下此联(副联),挂号的正联就失效了。还有一层意思是,医院内部管理时,可按撕下的副联(自检或抽查)统计某医师的工作量。此票的正联上面,印有№的号码,主要是对挂号室的收费人员结算时,每日卖出了多少张挂号票,有据可核。

玉林作为中医之乡,骨科在国内更是久负盛名,有“北天津、南玉林”美誉。图为玉林市中西医结合骨科医院一角

须知道,玉林地区中医院的前身,可追溯到建于1938年的广西鬰林卫生区省立医院;正式成立见诸公文则为1960年。其建院之时,有一位前辈不可不提,人们亲切地习惯称他为“陈老”!

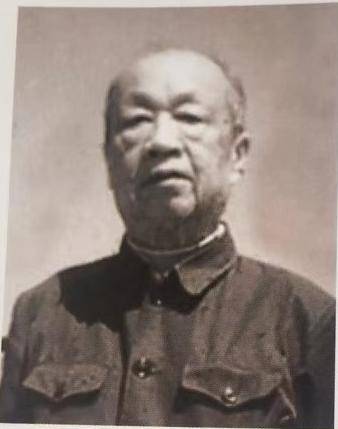

“陈老”是陈伯勤(1896—1995年)的尊称,他为玉林市兴业县东山村人。其父为晚清秀才,儒医相兼,为人厚道,家风纯朴。“陈老”童年时在严格的家教氛围中步步成长,稍长大后,父亲教他诵读医书,经约10年时间的苦学,他对不少中医典籍,已娴熟于胸。18岁时,“陈老”入读广东高等师范学校(中山大学前身),毕业后曾到广西宜山县教书,后来回家乡执业中医,悬壶济世。由于他理论功底深厚,处方匠心独到,医德品性良好,逐渐声名鹊起,成为一代良医。

玉林市兴业县东山村“陈老”故居(网络截图)

1954年初,陈伯勤受上级卫生部门邀请,应聘到容县专区人民医院工作。他对一些西医长期治疗未见效的重难病号,不畏难、不拒医,细心问诊,精心对症下药。半年多时间,疗效令人信服,于是院长罗人清对陈伯勤大加赞扬,当即加大对该院中医科建设的力度。此后,每天中医门诊室前的病人,都排成长队。

玉林地区人民医院老院长罗人清

1960年,玉林地区组建中医院,“陈老”被委任为副院长,主持该院的医疗业务,他也被自治区卫生厅首批评定为主任医师,并有多种社会兼职。“文革”期间,中医院一度与人民医院、卫校、防疫站等机构合并为玉林地区防治院,至“文革”结束后才恢复中医院建制。

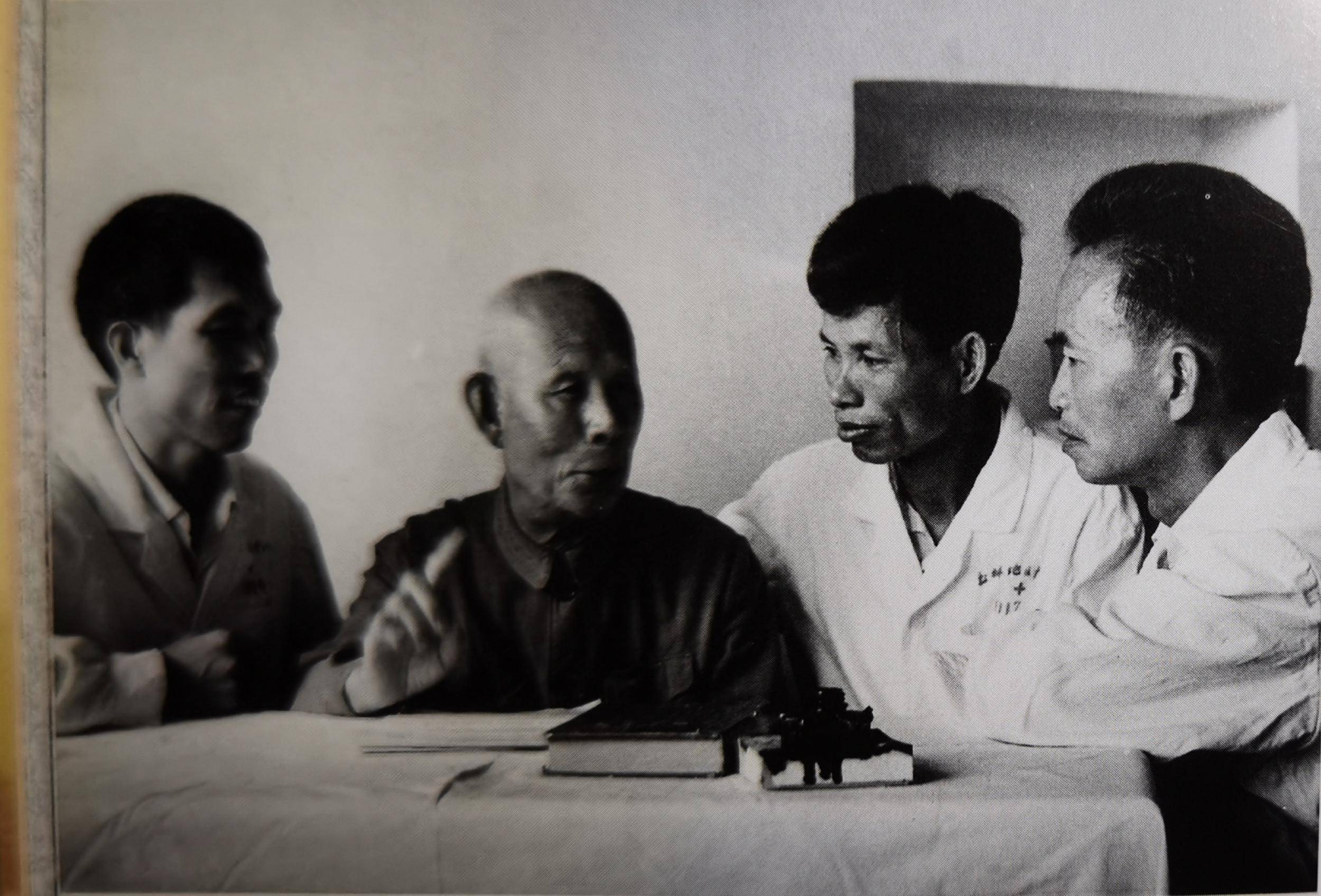

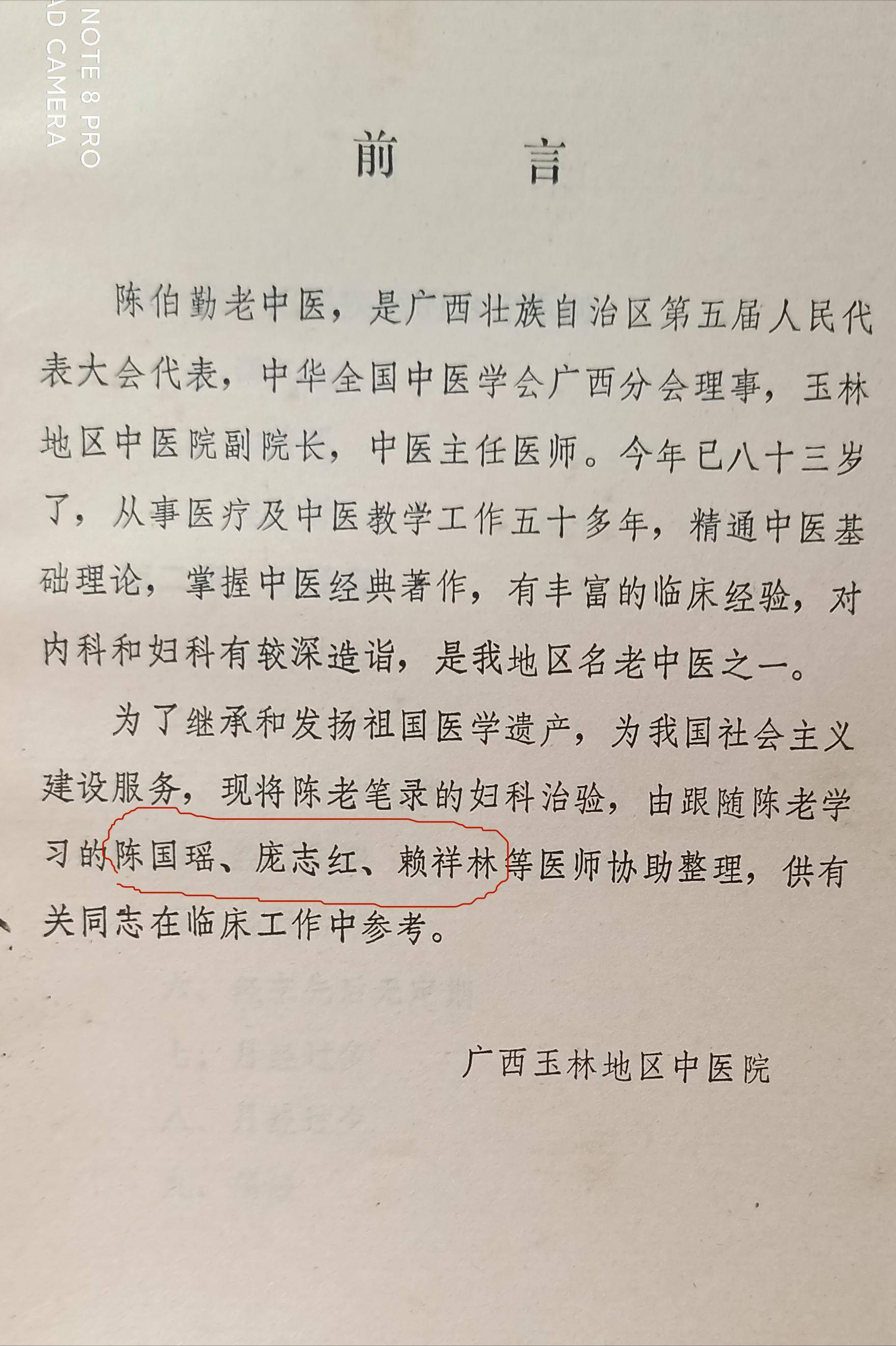

1978年的玉林地区中医院,年过80、德高望重的“陈老”出任院长。为了传承、总结他宝贵的学术经验,医院成立了以陈国瑶、庞志红、赖祥林三位大夫为主的继承小组,专门在一个诊室,跟班“陈老”临床学习。1981年,笔者在玉林地区中医院任医师,有幸见证过“陈老”的为人及风采。

“陈老“继承小组,赖祥林(左1)、陈国瑶、庞志红(右1、2)大夫

由于“陈老”诊室的病人特别多,挂号之后不少人在诊室外的走廊(摆放有长椅)等待,当年还流传一桩颇有趣的轶事。某日,一位老太太仰慕陈“老中医”之名,来到医院挂号看病。挂号后,病友嘱她在走廊长椅坐下来,排队等候,她仅是慕名而来,并不认识“老中医”。当时一位年过60的门卫工人,协助候诊工作,他给这位老太太发了一块小竹牌,上面注明有序号,本意是由诊室内的医生呼叫到序号时,始进入诊室。

继承小组整理的 陈伯勤《妇科治验》

可是老太太接到竹牌时,误认为门卫老工人就是“老中医”,竹牌是给她的“药”,于是便将竹牌放好,拿回家中煲水饮服。不料服用之后,老太太原来的病症竟奇迹般地好了。于是她逢人便说,这位“老中医”确实神奇!刚见面就知道她是什么病,连脉也不用摸,一剂“药”便将病治好了……。

这桩轶事,一方面表明老太太受过的教育程度极有限;另一方面说明,“老中医”在她的心中,产生了自我暗示的积极效用。此轶事在中医院人群中传诵颇广,日久之后,有大同小异的各种版本。

1981年在玉林地区举办中医师学习班的照片

前排左起:地区医药研究所所长唐明耀、老中医沈柏台、中医院副院长陈瑛、中医院党委书记黄勃、地区卫生局长李强增、中医院院长陈伯勤、卫生局副局长胡锦培、地区卫校杨毅森、地区卫校何泉光、中医院副院长陈国瑶、笔者、中医院总务科长谢文嵩,后两排为中医班学员

时光不觉飞越了40多年,“陈老”的后代,仍有不少人以医为业,服务民众,且有所建树。与笔者交往过的有陈国瑶(“陈老”儿子),曾任玉林地区中医院副院长,惜已仙逝;另一个儿子陈国荣,在玉林市卫生学校的副校长岗位上退休;孙儿陈进,从玉林市中医院退休后,在天心路有一诊所住宅,继续发挥余热。

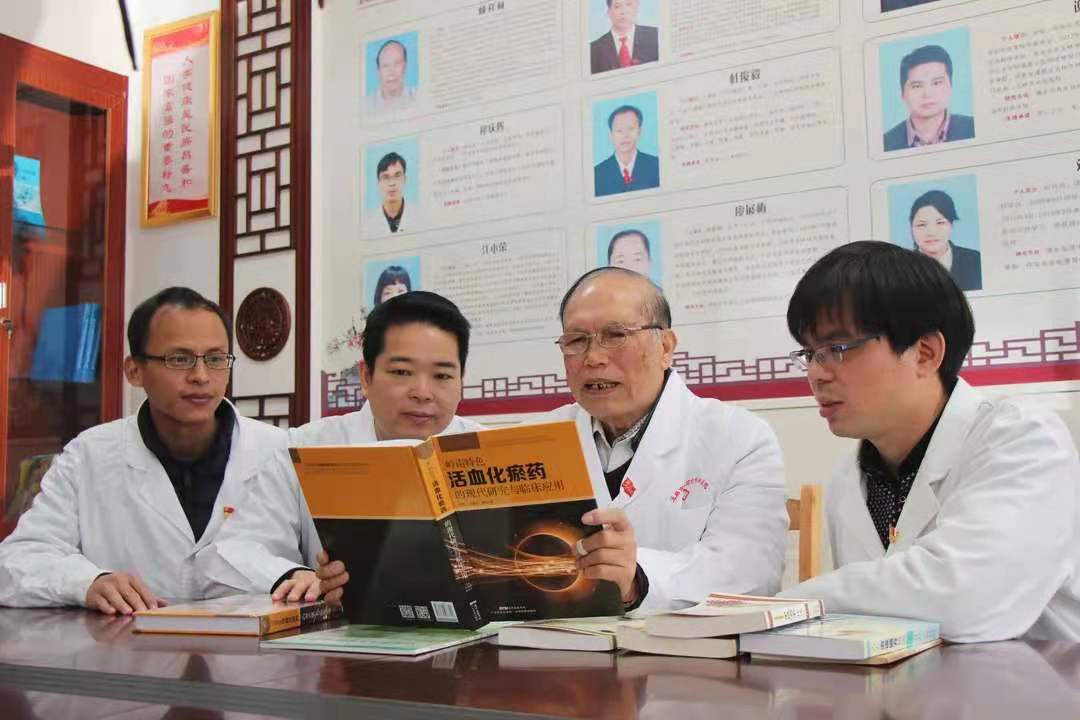

赖祥林(右2)在带教年轻大夫

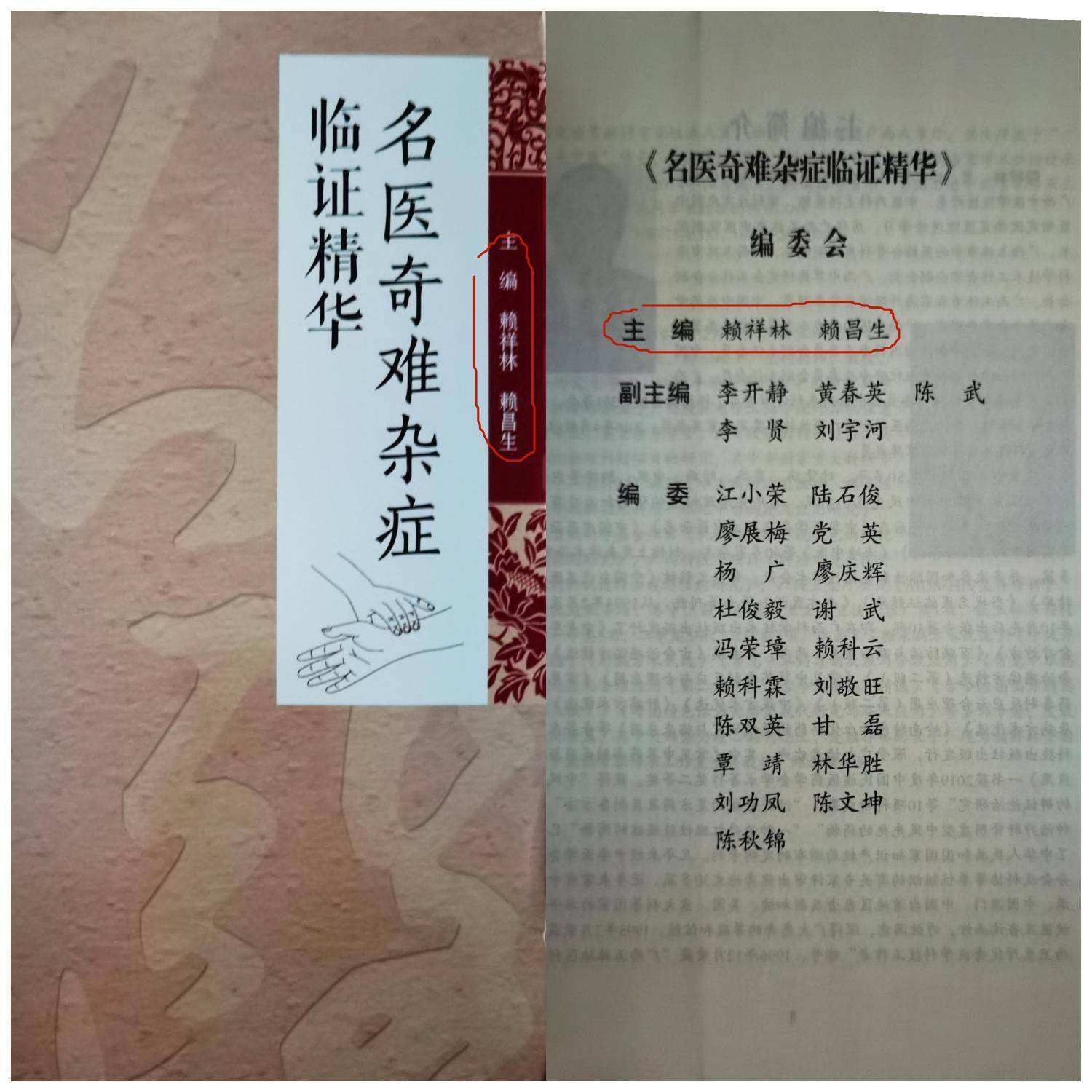

当年陈伯勤继承小组的三位大夫,除陈国瑶外,另一位庞志红已退休在家,年龄超过80,甚少外出活动。现在唯有赖祥林大夫,依然坚持活跃在治病救人的岗位中。当年他作为年轻大夫,在“陈老”身边跟随学习、总结。现在,他本人早已成了海内外闻名的全国名老中医,有了自己的工作室,连儿子赖昌生也成果累累中医骨科学书籍,获奖不断……。

赖祥林父子主编的中医书籍之一

左起赖昌生、赖祥林父子与笔者夫妇留影于2020年

世事唏嘘,当年笔者在玉林地区中医院时,正值青春大好年华,如今,也变成白发老翁了。趁还有点时间和精力,将琐碎的历史片断整理记述,不当之处,万望知情者补充修正。谢谢阅读,敬请留言与关注。

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991