千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

中医医案是中医药文化中的一朵奇葩,在几千年的中医药发展中发挥着重要的作用。本文从中医药学术传承与中医药文化传播二大方面,对中医医案所含有的文化特征进行探讨,阐明中医医案在传承名医精华、发展中医学术、传播医学知识、宏扬医德医风、医案书法合璧共赏上的作用意义,旨在进一步挖掘中医医案中所蕴含的文化魅力,促进中医文化的发扬光大。

中医医案,又称诊籍、病案、方案、脉案、脉语等,是医生临证对患者疾病诊断、治疗过程、疗效分析、预后转归等的真实记录,属于中医学术的一次文献。章太炎对中医医案的作用有极高的评价,尝谓:“中医之成绩,医案最著。欲求前人之经验心得,医案最有线索可寻,循此钻研,事半功倍。”。笔者近年参加了大型中医类书《医案类聚》的编撰工作,研读了大量清末以前医案专著,深刻体会到中医医案所蕴含的巨大魅力,本文就医案所具有的文化特征作一探讨。

传承中医药学术

中医医案文献,不仅是医家医事活动的记载,其理、法、方、药的综合应用,也反映了各个医家的学术思想、学术流派及诊疗特色,对于传承中医学术起到了积极的作用。中医医案在传承中医学术方面所具有的文化特征包括以下几个方面:

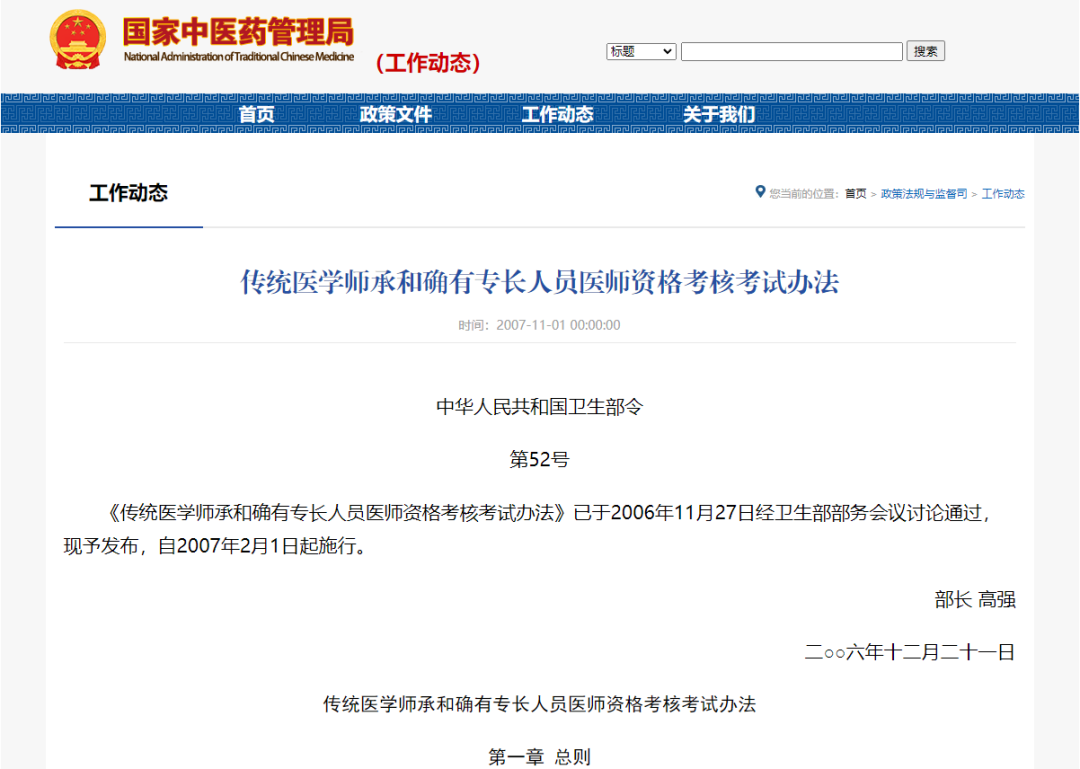

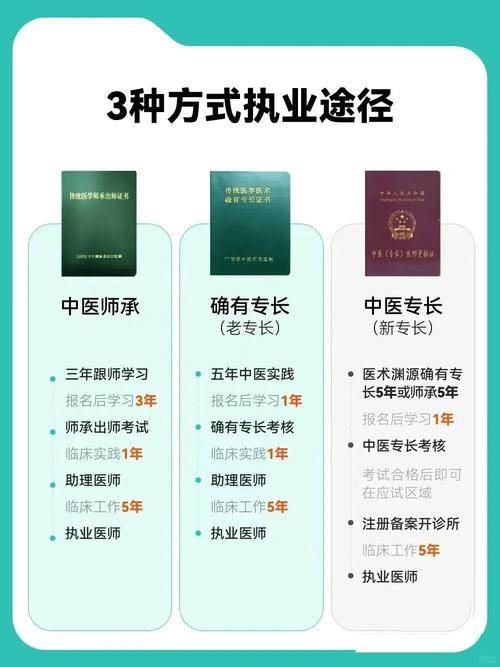

师承教育

师承教育,也即师带徒的教育模式,是千年来中医学的主要传承方法,也是中医所具有的特殊传授方法。而师带徒的主要传授模式,就是通过学生随师临证,记录病案,解答疑问的方式。在中医师带徒诊疗时,常常是老师首先对病患进行望问闻切的诊疗过程,学生们则各备纸笔,围坐在老师左右,凝神屏气,随着老师一起侍诊,老师诊毕,学生们轮番试诊,或观舌苔,或诊脉象,最后由老师“唱”出该患者的脉案,包括患者的姓名、性别、职业、住址、病因病机、症状、舌苔脉象、治疗方法、处方用药等,学生则对老师唱出的脉案进行认真的记录,一个完整的病案就记录下来了。对于临证所获得的病案,学生进行认真学习,体会老师辨证特色、用药经验,然后再回到临床进行验证,通过这样的反复学习,不断提高学业水平。师承教育,也即是一个读书、从师、临证、再读书、再从师、再临证的过程,这种传承模式,延续几千年,对中医学的传承起到了积极的作用,也体现了其独特的文化特色。

学派传承

中医学术流派是在长期的学术传承过程中逐渐形成的,每一个学派都有其独特的文化背景及学术体系,正是这些学派的百家争鸣,促进了中医学术的向前发展。秦伯未《清代名医医案精华》中说:“合病理、治疗于一,而触会贯通,卓然成一家言,为后世法者,厥惟医案。”

许多著名的学术流派都有医案的记载流传,如著名的“滋阴学派”代表人物朱丹溪就有《丹溪医按》,《名医类案》中也搜集了许多丹溪的验案,而其再传弟子汪石山(《石山医案》)、孙一奎(《孙氏医案》)均有医案专著的流传,而这些临床验案,都能反映其学术流派的特色与诊治经验。如朱丹溪创立倒仓法治愈其师许文懿之心痛病,“倾去积旧而涤濯,使之洁净也”。其弟子王节斋在《明医杂著》中发挥道:“肠胃为仓,仓中有陈腐败谷,须倒出之,肠胃中有痰血积滞,须荡涤之”,《续名医类案》也有记载:“罗成之既得丹溪之学,归隐崇明。三沙张太尉士诚,患痰疾气怔忡,诸名医治疗不效。迎成之诊之,主以倒仓法,张卒用其方,诸病悉除。”其它如《孟河费氏医案》,为孟河名医费伯雄及其孙费绳甫的医案集,颇显孟河医派之特色。著名中医学家姜春华先生说:“我学习每家医案能收到或多或少的养料,如王孟英的养阴疗法,薛立斋的平淡疗法、吴鞠通的用药剧重,在临床上各有用处。”

警示后学

中医医案文化中,除了记录前贤医家临床治病愈疾的学术特色与临证经验,为后学学习、效仿提供很好的载体外,还记录了临床中一些失治误治的病案。这些病案包括前医误治,后医认真分析判断从而扭转病势的;或医家辨证不确,药与病违,终致不救者;或医者提出正确治疗方案,但患者不敢信用,或听信他言以致乏效的。这些医案资料,对后世起到警示与教育作用,因而也具有很高的临床价值和学术价值。

如清代医家王孟英在《王氏医案续编》中治一患,“素禀虚怯,滋补颇投,医者不察其患温发热,佥谓阴虚,竞投滞腻培元之剂,乃至舌黑卷短,唇焦溺赤。孟英一诊即云不救。顾听泉竭力图维,终不能愈。”因前医辨证不真,误治杀人,王氏对此颇有感触,谓:“按虚人受感,每蹈此辙,特录以为戒。”我省已故名老中医魏长春先生编著的《魏长春临证经验集》中就收载了魏先生“或记诊断失实,治疗错误;或志用药不善,变成绝证;或缘病者不知卫生,酿成巨祸;或因疑难险证,无法挽救”的医案,并附有相关按语与分析。这些医案的记录与学习,为指导后学临床辨证论治,起到了很大的作用。

传播中医药文化

普及医学知识

中医药学经过几千年来的传承与发展,其医学理念体系越来越丰富完善,而优秀的医学文化普及,中医医案发挥着巨大的作用。王燕昌在《古今医案按·序》中说:“名医立案,各有心得,流传既久,嘉惠无穷。”此嘉惠不仅于中医人受益匪浅,而且对于广大老百姓中医药知识的普及,也起到了非常重要的作用。

如《扫叶庄一瓢老人医案》记载治疗反复发作之哮喘案,采用冬病夏治的方法,用艾灸肺俞等穴,并强调治疗时要配合“安静护养百日”,“一交秋分,暖护背部,勿得懈弛”。当哮喘发作时,用药物予以治疗,而平时哮喘未发作时,要注意饮食的调养,“平昔食物,尤宜谨慎,再经寒暑陶溶,可冀宿患之安。”以医案的形式进行了冬病夏治知识的普及,告诫在治疗过程中要注意养护,入秋做好防寒保暖,平时注意饮食调节,通过多种方法防治哮喘病的发作。“冬病夏治”作为中医药特色疗法之一,因为其疗效显著,受到了越来越多患者的欢迎。又如王孟英善用食疗治疗各种疾病,其创制了不少行之有效的食疗单验方,如“天生甘露饮”(梨汁)、“天生复脉汤”(蔗浆)、“天生白虎汤”(西瓜汁)、青龙白虎汤(橄榄、生芦菔)等等,食疗方的使用在王孟英的医案中随处可见,如《王氏医案续编》治疗孤阳喘逆症,在壮水清火之剂外,同时服大量的梨汁(天生甘露饮)而病愈。这种食疗养生的理念,通过医案的记载得以宣传普及,为防病治病起到了功不可没的作用,突显出中医药文化的又一大亮点。

宏扬医德

“医乃仁术”,中医药学几千年的发展历程,无处不体现出前辈们所具有的高尚医德与纯朴的医风,这些医德医风的记载,在医案中也随处可见。

如《余听鸿医案》载治阴绝阳脱案,由于患者症重势危,余氏日夜坚守,并根据病情变化不断的更换方药,“此症阴脱救阴,阳脱救阳,服药早温暮凉。”患者经治痊愈。事后余氏自我体会:“治此症余挖尽心思。……遇危险之症,断不敢以平淡之方邀功避罪”,而是本着对患者生命的负责,竭尽全力,知难而上,尽心尽责,使患者死中求生中医临床医案学习体会,且认为这是医道之责也!正如《温氏医案》所说:“医乃活人之术,一息未断,岂忍坐视”。又如《洄溪医案》载徐氏治松江王孝贤夫人哮喘案,患者本虚标实,徐氏根据其所见之症,认为当以急则治标之法治之。但前医担心患者家属不能理解,且曰:“治本病而死,死而无怨;如用麻、桂而死,则不咎病本无治,而恨麻、桂杀之矣。”不敢与治,但徐氏敢于承担风险,“服之有害,我自当之”,最后,患者经徐氏调治而安。徐氏坦言:“法翁颇有学识,并非时俗之医,然能知而不能行者。盖欲涉世行道,万一不中,则谤声随之。余则不欲以此求名,故毅然用之也。”这种以患者生命为重,将个人名利抛于一边的高尚医德,乃为医者之楷模。

其他如诊病不畏权贵、不贪钱财,同行间不互相抵毁、拆台,治病不记个人宿怨、得失,虚心求教、知错能改,以及如像魏长春老这样为“阐明学术,不惜自暴其短”的误案记录等等,都能在医案中得到展现,这也充分体现了中医医德文化,认真的学习这些医案,对于提高医生的自身素养,改善日益紧张的医患关系,具有积极的作用。

书法合璧

医与书法,一脉相通也。中医医案不仅有生动的事物记述与描写,它还有一个充分体现其文化内涵的形式,就是与我国传统文化之书法相结合。

我们知道,中医学与儒学具有相通之处,古代许多医家均是先儒而医,具有良好的文学功底,所以医案记载中医临床医案学习体会,除了体现了医家扎实的医学知识与临证诊疗经验外,其文字的表达生动凝练,修辞精湛,医案书写镌秀优美,令人赏心悦目。一则好的医案,可谓熔医术与书法于一炉,技艺双馨,不失为一帧极妙的文物珍品,具有很高的欣赏和收藏的价值。我们可以在一些文人的书法艺术瑰宝中见到中医医案处方的墨迹,同时许多中医医家也以书法闻名于世。如东晋著名医家葛洪,翰墨传世;南朝名医陶弘景,丹青照人;药王孙思邈,被誉为医中书法巨擘;医家傅青主,被尊为“清初第一写家”。可见中医与书法息息相通,密不可分,这不仅是反映了医家自身深厚的书法功底,还体现了古代医家严谨的治学态度,这种将中医与书法二个“国粹”有机的结合在一起,在古今医案中堪称比比皆是,美不胜收。

中医医案是中医药文化中的一朵奇葩,清代潘骏猷在《续名医类案·序》中说“医之有案,如史之有传,不仅为医者传也”,可见医案不仅在传承名医精华、发展中医学术上有重要的意义,而且在弘扬优秀的中华文化方面也发挥着巨大的作用。我们要加强中医医案的学习,在学术上继承前辈医家的学术经验、诊治特色,同时要深刻领会中医医案中所蕴含的文化魅力,并将其发扬光大,使中医药文化更加绚丽多彩。

文章配图来源于网络

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991