千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

壹

中医药健康素养知识(一)

如今人们越来越重视健康,讲究养生保健,但有些人过分迷信补药,反受其害。很多人误认为中药药性平和,无毒副作用,有病治病,无病养身。其实,中药进补也要讲方法,不能滥用,否则既花了钱,又伤了身,不合理使用中药进补,往往适得其反。

中药的“毒”性

俗话说“是药三分毒”,中医理论认为,中药的毒是指有偏性的东西,在临床上,中医是用药物的偏性来纠正身体的偏性。如果吃补药使身体产生不舒服的话,就是补偏了。

拿人参来说,它有很强的补气作用,可以补虚养气,但如果给火力旺的年轻人吃,吃了往往流鼻血。滋补中药,用在需要的人身上就是补品,用在不需要的人身上就是“毒药”。

中医非常讲究平衡,人体既有不足的一面,需要补,也有亢盛的一面,需要抑制。如果补得太过了,就可能产生疾病。

补进去,靠脾胃

虚弱的体质并不一定会因为进补而好转。无论食补、药补都要通过脾胃的吸收才能到达全身,发挥作用。如果脾胃虚弱,运化无力,会导致虚不受补。如果确实属于虚弱体质,补的时候要找专业医生帮你辨别体质,也就是辨别补的方向。

体质各人各不同

中医认为,所谓体质,是指人体生命过程中,在父母遗传和后天获得的基础上,形成的各方面综合的固有特质,也就是人们常说的个体差异。

中医“虚则补之”和强调个体差异等进补原则 , 是很有科学道理的。乱吃补药进补对身体有什么危害呢?

01

忌以药代食

药补不如食补,重药物轻食物是不科学的。殊不知许多食物也是有治疗作用的药物。如多吃萝卜可健胃消食,顺气宽胸,化痰止咳;多吃山药能补脾胃。很多日常生活中的食物就有很好调理身体的作用,切不可认为只有药物才是首选。

02

忌越贵越补

“物以稀为贵”,昂贵的传统中药如灵芝、冬虫夏草、鹿茸之类,凡治疗保健均有一定的适用对象,故应根据需要来确定是否选用,切勿凭贵贱来分高低,尤其老年群体更应以实用和价格低廉为滋补原则。

03

忌无病乱补

中医强调,进补原则是“虚则补之”。中药养生,重在补虚,对于无病也不虚的人,根本不需要使用药物,他们的养生以非药物为主。而虚症又分阴虚、阳虚、气虚、血虚等,对证服药才能补益身体。不分虚实诸证,乱用补药,只能越补越糟。中药滋补大忌就是不辨体质而随意乱补,盲目跟风。所以,进补一定要根据自己的身体状况,“缺什么,补什么”才能事半功倍。

保健养生虽不像治病那样严格区别,但起码应将用药对象分为偏寒偏热两大类。偏寒者,畏寒喜热,手足不温,口淡涎多,大便溏,小便清长,舌质淡脉沉细;偏热者,则手足心热,口干,口苦,口臭,大便干结,小便短赤,舌质红,脉数。若不辨寒热妄投药,容易“火上加油”。

04

忌多多益善

任何补药服用过量都有害。认为“多吃补药,有病治病,无病强身”是不科学的。如过量服用参茸类补品,可引起腹胀,不思饮食;进补更不是滋补药的随意叠加。对于进补过度的人,最容易犯的毛病就是上火。

中医认为,上火就是人体阴阳失衡后出现的内热症。一旦上火,可能出现口干舌燥、喉咙痛、口臭、嘴破、牙龈红肿、眼睛干涩、流鼻血、头痛、痔疮、便秘、失眠等症状。

05

忌重“进”轻“出”

随着人民生活水平的提高,不少家庭天天有荤腥,餐餐太油腻,这些食物代谢后产生的酸性有毒物质,需及时排出,而生活节奏的加快,又使不少人排便不规律甚至便秘。近年来,养生提倡“负营养”的理念,即重视人体废物的排出,减少“肠毒”的滞留与吸收,提倡在进补的同时,亦应重视排便的频率和通畅。

06

忌恒补不变

有些人喜欢按自己口味,专服某一种补品,继而又从多年不变发展成“偏食”“嗜食”,这对健康是不利的。因为药物和食物既有保健治疗作用,亦有一定的副作用,久服多服会影响体内的营养平衡。尤其是老年人,不但各脏器功能均有不同程度的减退,更需要全面地系统地加以调理。

贰

中医药健康素养知识(二)

说起煲汤,相信大家都不陌生,但一到煲中药很多人就觉得“无从下手”,中药疗效与煎煮方式息息相关。“这个药怎么煮?”、“那个药要加多少水?”常见的中药煎煮问题,下面来一次性解答……

煎药工具有讲究

切忌使用金属器皿

煎药器皿最好选用受热均匀、保温性能好、化学性质稳定的陶器(瓦罐、砂锅)、耐高温玻璃器皿或化学性质相对稳定的不锈钢器皿,忌用铁、铝、铜等金属器皿。

因为药物中所含的鞣制、苷类物质可与铁及铜发生反应,生成鞣制盐类,使得药物的疗效降低、汤剂颜色变黑或变绿,甚至改变药性,服用后不但不能起到治疗效果,甚至可能加重病情。

中药无需清洗

以免有效药物流失

目前使用的中药是中药饮片,通常都是去除杂质后经加工、炮制、干燥后制成,可直接用于中医临床。

如果觉得药材里面有些泥沙,可以用水迅速冲洗一下,切忌浸洗,因为水洗可使中药中的水溶性有效成分流失而降低药效,如青黛粉、葶苈子等粉末状或细小颗粒状药材,水洗可能使这些药物流失;部分药材在制作过程中加入蜜、酒、胆汁等辅料,这些辅料易溶于水,若用水冲洗,则导致部分辅料丢失,如炙甘草、胆南星、酒制大黄等。

中药煎煮前可浸泡

但需把控时间

煎煮前用水浸泡一段时间,既有利于有效成分的充分溶出,又可缩短煎煮时间,避免因煎煮时间过长,导致部分有效成分的耗损、破坏过多。

一般药物可用冷水浸泡30分钟,并适当搅拌;以果实、种子为主的药可浸泡1小时;夏天气温高中医药健康知识,浸泡时间可相应缩短,以免腐败变质。

煎煮中药加水量

需视具体情况而定

中药的加水量受饮片的质地、剂量、搅拌次数、火候、煎药时间等影响。一般第一煎加水量高出药面 2~3 cm,第二煎加水量与药面齐平即可。小儿内服的汤剂可适当减少用水量。

其他情况应根据药物性质及方剂类型灵活应用,如质轻的药材加水量宜多,质重的饮片加水量宜少;煎煮时间长的矿物药、滋补类药物加水量宜多,煎煮时间短的解表剂加水量宜少。

不同药物煎煮时间各不相同

一般药物,先用武火煎煮,煮沸5分钟后改用文火煎煮20~30 分钟,滤出药液后药渣加开水煮第二煎,二煎武火煮沸后改用文火煎 15~20分钟即可。

质地较轻或含芳香性成分较多,如解表药、清热药、芳香化湿药、行气药等药物,煎煮时间应适当缩短,头煎煮沸后再煎10~15分钟,二煎煮沸后5~10分钟即可。

补虚药、矿物药及根茎类等质地厚重坚实、不易挥发的药,则应延长煎煮时间。头煎煮沸后,再煎40~50分钟;二煎则再煎30~40分钟即可。注意:煎煮时间从药液煮沸后开始计算。

处方里另包的中药如何煎煮?

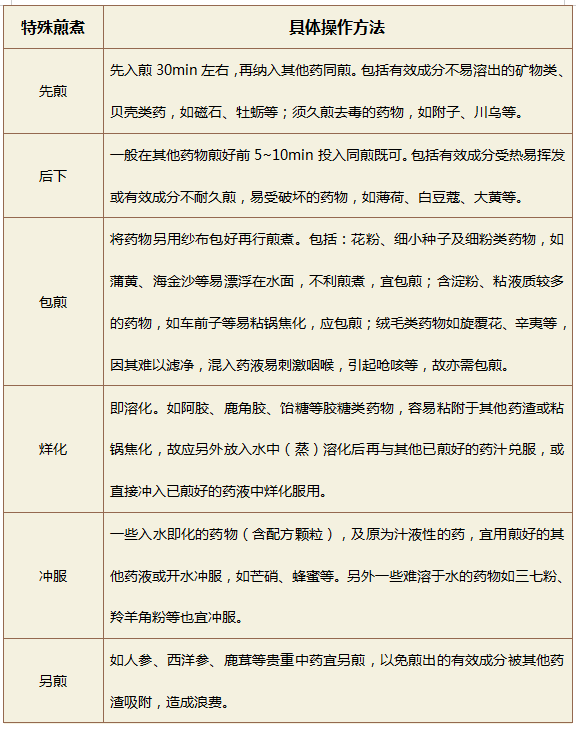

同一处方中,部分药物因其性质、性能及临床用途不同,所需的煎煮时间不同,处方中会写脚注标明以便配方时另包及煎煮时参考,主要有以下几种:

中药翻煎后

需将药液合并均匀

通常每剂中药一般煎煮2次, 质地厚重药和滋补药剂可煎3次,中药煎煮完毕后应立即滤出,将药液合并均匀再分次服用。

煎糊后不宜再加水煮服

对于煎干尚未煎糊的药物,重新加水适量中医药健康知识,稍煮片刻,仍可服用。但中药汤剂煎糊后,一般不能再加水煮服。药物的炮制品与生品的性味功能不同,临床应用也不同,有时需用生品,有时需用炒制品,有时需用炒炭品。

如果将药煎糊,就等于把药物都进行了炒制或炒炭,从而减低或改变了药物的性能,不但不能得到应有的疗效,反而会损害人体。如荆芥是解表药,煎糊以后变成了荆芥炭,失去了解表作用,反而产生了止血效能。故凡煎糊的药液,一般宜立即倒掉,洗净药锅,重新换新药加水煎煮。

叁

中医药健康素养知识(三)

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991