千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

-杏林仁心-

“让中医文化,走入平常百姓家”

文/ 夏师兄

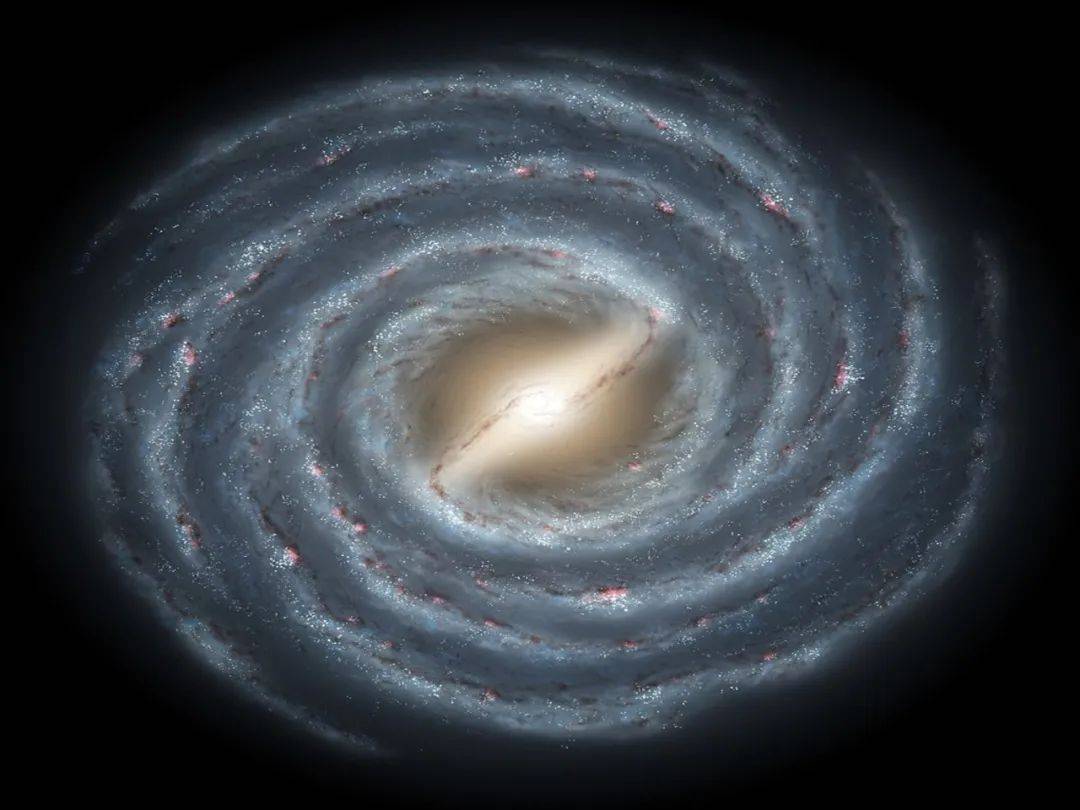

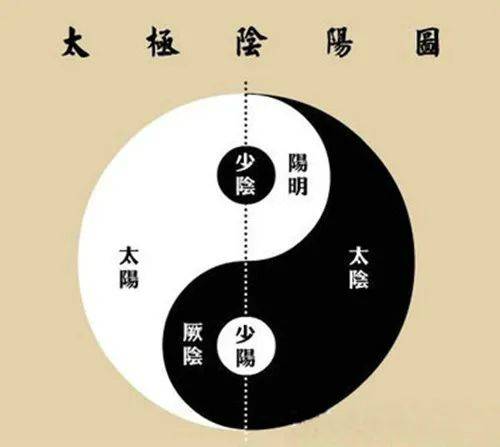

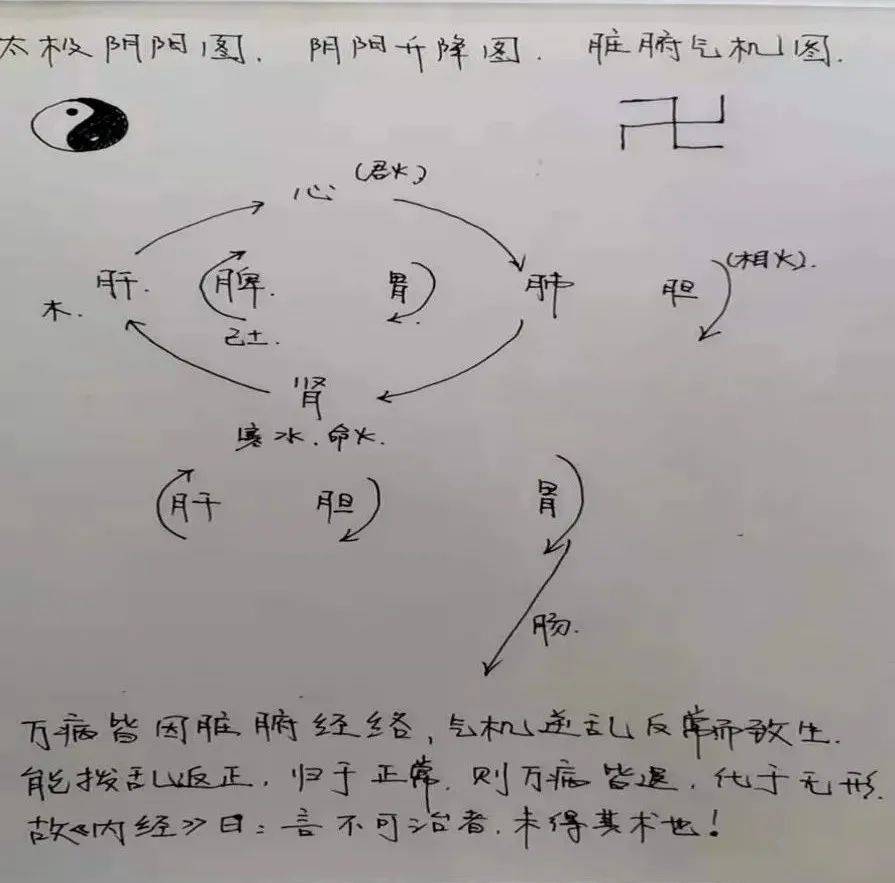

从大到银河系的顺时针转动,到道家的太极双鱼图,周易(周而复始的变化),佛教的卍字符,又名“吉祥海云相”。

乃至四季春夏秋冬的轮转,春温夏热秋凉冬寒的变化,乃至现代医学中,心脏动脉,静脉周而复始的血液循环流通,无不揭示着一套自然和生命的规律。

即宇宙,天地,乃至人身,都存在着一种周而复始,循环往复的一气周流的普遍规律。

易学:无极生太极,太极生阴阳,阴阳生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦,继而对应宇宙的万事万物。

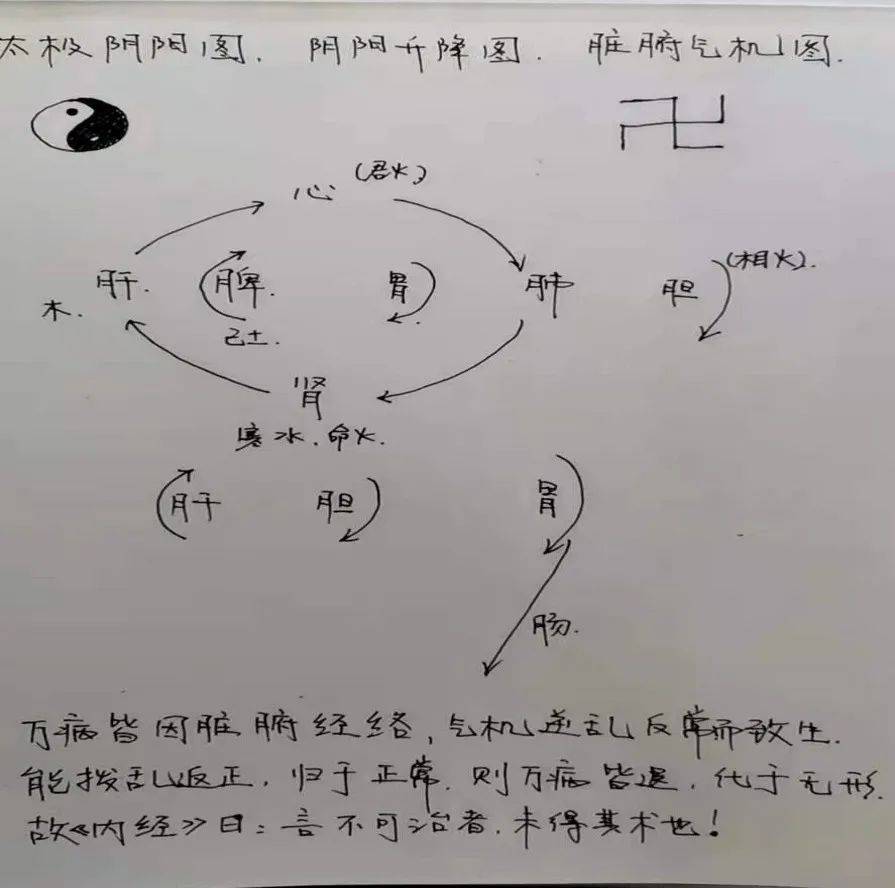

人身:元气——中气,一气化阴阳(脾胃),阴阳生四维(肝心肺肾),四维加中土即五行。五行对应五脏,五脏对应五腑,加上胸腔,三焦为六腑。五脏五腑加三焦经,心包经,为十二正经。以任督二脉统帅阴阳两大类。

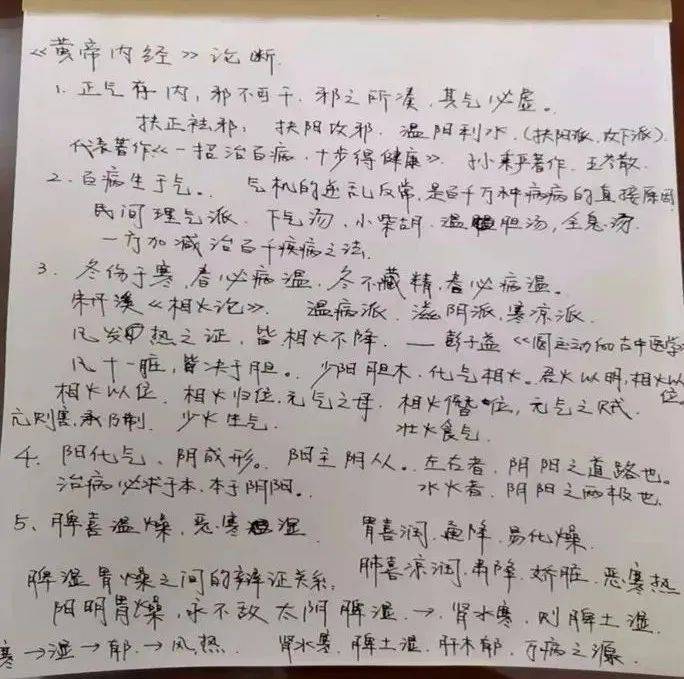

《黄帝内经》经典论断

一,正气存内,邪不可干。邪之所凑,其气必虚。

注:扶正祛邪,扶阳攻邪(温下法),温阳利水,等方法思路。

二,百病生于气。

不明脏腑经络,开口动手便错。——喻嘉言

脏腑经络的气机逆乱反常,直接导致产生百千万种病症。能够调理顺畅的脏腑经络逆乱反常的气机,则万病皆退。

注:民间中医理气派,以小柴胡汤,温胆汤,下气汤,全息汤等,以一方灵活加减,调畅脏腑经络气机,令百千病消于无形的思维方法。

三,阳主阴从。阳化气,阴成形。治病必求于本,本于阴阳。

左右者,阴阳之道路也。水火者,阴阳之两极也。

阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本。

阳生阴长,阳杀阴藏。

阳病治阴,阴病治阳。

医学一途,不难于用药,而难于识症,亦不难于识证、而难于识阴阳。阴阳化生五行,其中消长盈虚,发为疾病,万变万化,岂易窥测?

诊候之际,犹多似是而非之处,辨察不明,鲜有不误人者也。

——郑钦安《医理真传》

阴阳哲学,是中医的核心,是治病的大方向。对于阴阳哲学的领悟深度,直接决定着一个中医的思维深度和治疗水平。

太阳的日光为阳,月亮(太阴)的月光为阴,由此思考,怎么理解阴阳之间的关系?

四,冬伤于寒,春必病温。冬不藏精,春必病温。君火以明,相火以位。

相火归位,为元气之母。相火僭位,元气之贼。

下焦肾水沉寒,精气亏损,则脾阳不足,运化水湿无力,易生湿邪。上焦相火不降,成上热下寒,外热内寒,乃至假热真寒,浮阳外越之症。

水寒土湿,土湿木郁,木郁则生风,化热。

木郁,肝木郁则不升,胆木化气相火,则郁而不降。体现为大量疾病的上热之症。

凡上热之证,皆甲木不降。——《四圣心源》

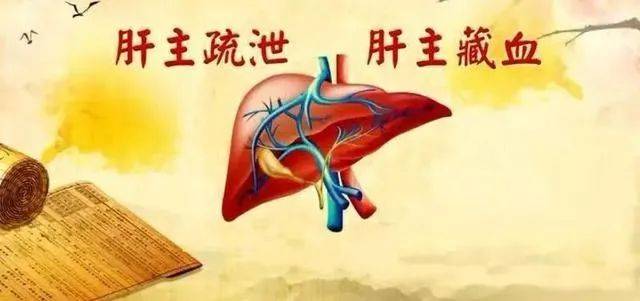

肝主疏泄,肝木疏泄推动一身之气血津液的流畅运行,即一气周流之运转,任何一处气机出现障碍,阻塞,即体现为百千万种病症。

故医书言:风为百病之长。善用风药治百病。

南方天热,相火外散,阳气在表,感受外邪,正邪交争,极易于肺和表化热,多兼有湿邪。因此,重点清表热肺热的温病学说,在南方非常盛行。温病学说,善治表热,肺热,湿热,以及各发热性传染病,瘟疫等。

北方多寒,阳气内守。足太阳膀胱经,以寒水主令。邪气入侵足太阳膀胱经,则现恶寒。入阳明经,燥金主令,多气多血,则寒邪亦极易化为实热,大小承气汤之阳明腑实证。入足太阴脾经,湿土主令,易化湿邪。

入少阳经,往来寒热。等等,本气自病的思维。

1,使相火归元的重大意义?

2,本气自病,与外邪致病,如何辩证的理解?

脏腑气机的特点

胃气以降为顺,下入肠道。喜滋润,易化燥。

胃气不降:胃胀,食积,痞症等。

胃气不降,反逆而升:体现为反胃,呕吐,呃逆,反酸,烧心等等。

胃肠气机不降,便秘,肠梗阻等。

降胃气之中药:半夏,枳实,厚朴,干姜(生姜,良姜),黄连,竹茹,

焦四仙,莱菔子,旋复花

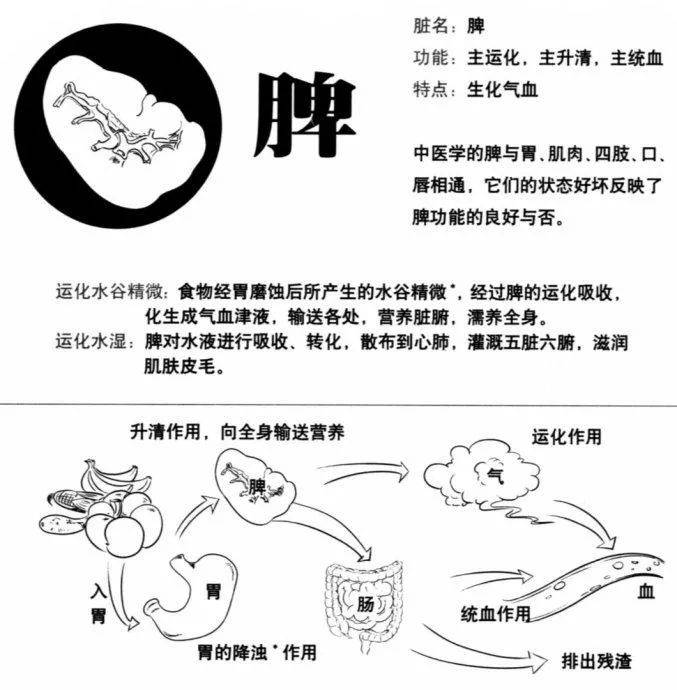

脾阳主升,脾主运化水湿,脾主运化水谷精微,脾主升清。

脾阳不升反降,则所运化的水湿,水谷精微(黏液)就会不升反降,陷入肠道,体现为水样泄和粘液便。

“清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生瞋胀。”

脾为后天之本,脾为五脏之母。脾主四肢肌肉。脾统血。脾为肺之母。脾旺四季不受邪。脾胃为气血生化之源。

阳主阴从,足太阴脾经,以湿土主令。阳明胃燥,永不敌太阴脾湿。

脾阳来自于肾阳(肾阳,即元阳,元气,真气,命门真火,命火生脾土,心火生胃土,心火移热于小肠,相火外泄于膀胱)

肾水寒则脾土湿,脾土湿则肝木郁,气机郁滞,流畅不通,是百千万种疾病的直接原因。

脾肾阳虚,肾主水,脾主运化水湿。脾肾阳气不足,则水湿,痰湿不断产生,阻碍气机。

故医书曰:痰湿为百病之母,疑难杂症之根源。

见肝之病,知肝传脾,当先实脾。肝脾阳气的左升,具有统一性。

能够提升脾阳的中药:

凉药:柴胡,葛根

平性或微温微凉药:防风,苍术,白术,升麻,陈皮

温热药:丁香,肉桂,吴茱萸,桂枝

大热药:干姜,附子

脾喜燥恶湿,痰湿易困住脾阳,令其不能升。

常用去掉脾湿的中药:

茯苓,猪苓,泽泻,车前子

肺气主降,下降,收敛,肺气不降反升,则为咳。

唯一例外:咽源性咳嗽,则是咽部干痒刺激导致咳嗽,与咽部有直接关系。

风寒风热咳嗽,需要宣发和降气,提壶揭盖法。

痰湿痰热咳嗽:重点要清除肺络和气管里的痰液,令肺气肃降的通道能够顺畅。

宣肺的中药:麻黄,苏叶,桑叶,桔梗

降肺气的中药:

杏仁,百部,紫苑,款冬,白前,前胡(降肺气为主)

苏子,莱菔子,葶苈子,贝母(降肺气兼祛痰)

攻下痰湿阴邪的中药:

峻下药:大戟,甘遂,芫花,牵牛子,巴豆

攻下药:大黄,芒硝,番泻,叶芦荟

温通中药:细辛(主咳逆),附子(主风寒咳逆邪气)《神农本草经》

肺主皮毛,肺主表。相火不降,刑克肺金,也会造成上热。胆肺气机,随胃气之降而降。因此,清降右路肺胃胆的热邪,具有统一性,连带性。

例如,石膏清热第一,清降肺胃之热。

黄连泻火第一,降心胃之火。黄芩重点降上焦肺胆之火。黄柏清降下焦肾,膀胱,大肠之湿热。栀子降三焦之火,兼能活血利湿,善治扭伤,不似黄连之苦寒,但流通性更强。

善清表热,肺热:银花、连翘、薄荷,桑叶

肝木主升,肝主疏泄,肝主风,主要作用,是推动一身气血津液(即气机)的前进运行。气机运行失常,逆乱反作,致生百千万种病。故医书曰:风为百病之长,善用风药治百病。

肺金克肝木,克制其不要疏泄太过。

肝木生于肾水,而长于脾土。犹如春天的树木中医学的,需要自由之伸长(肝喜条达,最恶郁滞,土湿则木郁)。需要温暖之水,和能够透气之土。

肝胆互为表里,肝升胆降。气机郁滞,则升降反作。肝木郁而不升,则胆木化气相火郁而不降,相火不降,不能潜藏于肾水归位,体现为大量的上热之证。

而肾之寒水无相火温煦,则肾水沉寒,命门火衰,元气无以得生。相火潜藏于肾水,则水中有火,元气得以不断的产生。

《内经》:君火以明,相火以位。

相火以位,元气之母。相火僭位,元气之贼。犹如董卓,曹操等丞相,宰相,骑到了君王的头上,则天下大乱,是名为贼。

君火以明:君火不明,犹如君王昏聩,在人身体现为各种精神类疾病。

能够提升,疏畅肝脏气机的中药:

麻黄,桂枝,肉桂,细辛,附子,柴胡,薄荷,佛手,香附,青皮,川芎,元胡,郁金

降胆木及化气相火的中药:黄芩,白芍,虎杖,童子尿

胆木气机与肝和胃密切相关,肝(脾)升胆降,胃降则胆肺随之而降,需要有整体观念。

肾为先天之本,肾为一身之根。万病不治,求之于肾。

肾主封藏,对应黑色。肾为水火之藏。肾为寒水,内藏真火。

肾藏五脏六腑之精,肾受脾输之精。肾藏精,精生髓,髓养骨,髓充脑

,髓生血,髓生肝。肾主生殖。

肾接受从右边下降之气机,收敛君火,相火,肺金等下行之气机,归于肾元,阳气的右降为阴,不降即为肾阴虚。

肾气机从左路温而升之,肾水生肝木,命火生脾土。肾水沉寒,命火不足,则左路气机无以得升,即为阳虚。继而脾土湿,肝木郁,心火不足。

脾土湿则脾阳不升,胃阴亦不能降。脾为肺之母,脾虚则肺气亦虚。

胃,肺气机不降,心火,胆木相火亦不降。阳明胃经,太阴肺经气机逆乱,相连的大肠经气机亦乱。

人身脏腑经络之气机,皆由此而逆乱反常中医学的,万般千变万化之症状,皆不越于此,皆可由此得到清晰的解释,调畅此逆乱之气机,则诸症皆消。

能够补肾阴,肾精的中药:熟地,黄精,山萸肉,肉苁蓉,桑葚

补肾阳的中药:巴戟天,淫羊藿,阳起石

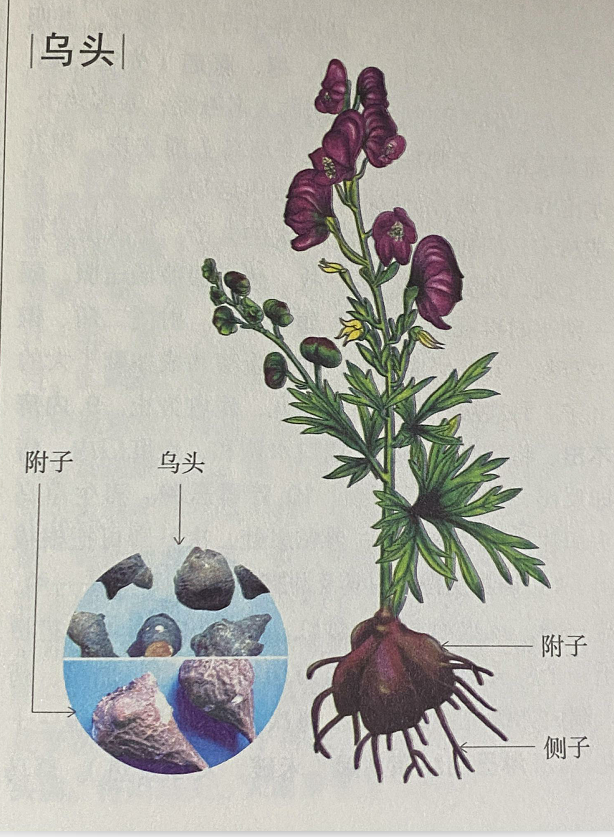

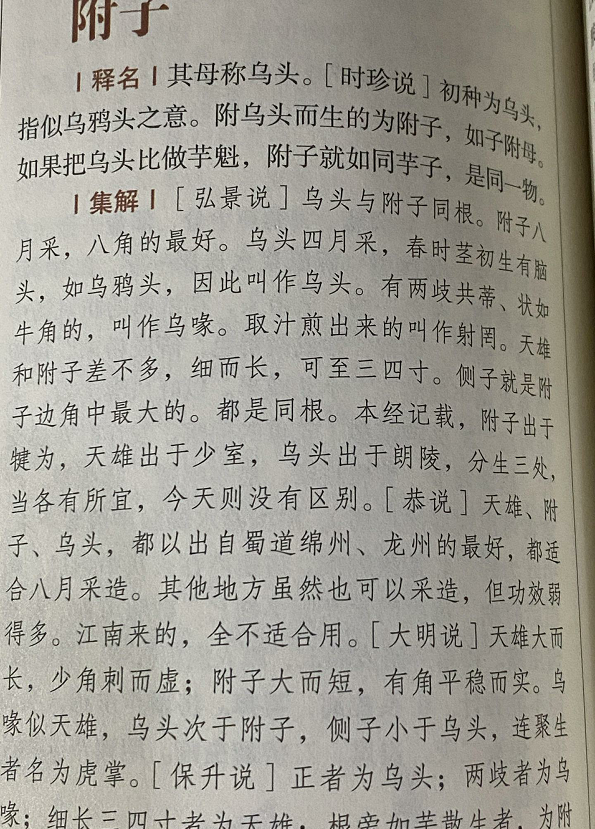

下焦肾水沉寒,命门火衰,三阴寒湿阴盛者:附子,生硫磺,灼艾。

附子通行十二经,走而不守,无处不到,从最深的肾之寒水中,温补命火,鼓舞一股阳气,上达脾,肝,心,乃至到肺,最后回归于肾。

附子属于温阳药,为百药之长,为仲景经方及传承之扶阳派,推动阳气运行,一气周流之第一重要的中药。

医圣张仲景经方中,30%用到附子。

扶阳中医最善用附子,干姜,肉桂等大热纯阳之药,善治三阴寒湿,左路阳气不升之证。

缺点是:在后世流传中,把右路阳气的潜降忽略了。

金元之河间,丹溪,攻邪等学派,善用寒凉,滋阴降火,攻下峻下之阴药,清代温病学说,善用清热解毒药,善治右路相火不降,外散发热,表热肺热夹湿之症,急性发热性传染病,瘟疫等。

缺点是:理论中不能顾及左路阳气不升,脾肾阳虚寒湿之症,即慢性病,复杂疾病不擅长。

如果能够兼备左右阴阳升降之思维,方可能为圆融无碍之中医,大医。

中医学的源流

医书最古者,为《黄帝内经》。中药理论则起于《神农本草经》。方书之祖者,为医圣张仲景之《伤寒杂病论》,后来拆分为《伤寒论》和《金匮要略》两部书。

后代医家,无不是以《内经》理论为根基,建立起丰富多彩,亦是纷繁复杂的百家流派,共同形成传统中医学的大厦。

中医学流派众多,思想各异,方药无数,这既是中医学的优势,也是中医学的严重缺陷。后世学人,无法窥其全面,只能管中窥豹,往往一叶障目,不见泰山。形成了非常严重的思维局限性。

从疗效上看,《内经》说,言不可治者,未得其术也。翻译过来,就是如果掌握了正确的术,即思维和方法,没有不可治,治不了的病。

但现实中的中医情形,与《内经》的高度,犹如霄壤之别。医道之衰落,可见一斑!

中医学的武林

代表学派:医经学派,尊经派,古中医学派,扁鹊学派,伤寒派(经方派),温补派,补土派,扶阳派(火神派)。

代表著作:《黄帝内经》,扁鹊之《难经》,华佗之《中藏经》,窦材之《扁鹊心书》,仲景之《伤寒论》《金匮要略》,黄元御之《四圣心源》,李东垣《脾胃论》,张景岳之《景岳全书》

代表学派:寒凉派,攻下派,滋阴派,温病派

代表人物及著作:刘河间之《三消论》,张子和之《儒门事亲》,朱丹溪之《丹溪心法》《相火论》,叶天士之《温热论》,吴鞠通之《温病条辨》,吴又可之《温疫论》,王孟英《霍乱论》

其他:民间理气派,新安学派,孟河医派等等杂散流派,不可胜数。

每一个学派,都有其特定的历史,地域,以及病种的背景,长短优劣和适应范围。

统一中医学不同学说和思维的尝试

依据此一气周流图,或者叫做太极阴阳图,阴阳升降图,脏腑气机图,概括分析不同的中医学派的思维,方剂,中药等。

于此图中,伤寒经方,古中医学派,民间理气派中医,左右并重。

扁鹊学派,温补派,补土派,乃至扶阳派中医,重视左路脾,肝,肾阳气的温升。

金元四大家之寒凉派,滋阴派,攻邪派,乃至继承其学说的清代温病派,重视右路气机的潜降,寒凉泻火,滋阴降火,峻下攻邪,清热解毒等,令阳气右降。

左路方剂:四逆汤,升陷汤,补中益气汤,

右路方剂:大小承气汤,白虎汤,十枣汤,六味地黄丸,大补阴丸

左右并重:桂枝汤,小柴胡汤,麻杏石甘汤,乌梅丸,潜阳封髓丹

归根结底,太极圆转,阴阳升降,一气周流,循环不息。气机通畅则无病,有病必有不通,契合天道自然以及人身之规律。

杏林仁心有话说:

感恩各位朋友看到这里,希望夏师兄的文字能够让大家学习到中医知识,并且帮助到自己和周围的人。

如果这篇文章对您有帮助,别忘了点击在看、转发、分享到朋友圈,让更多的人受益,让中医文化得到更好的传播。

需要注意的是,文章中所提到的方子、中药等,在服用前,一定要先咨询夏师兄或者当地的大夫,在大夫的指导下服用噢。

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991