千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

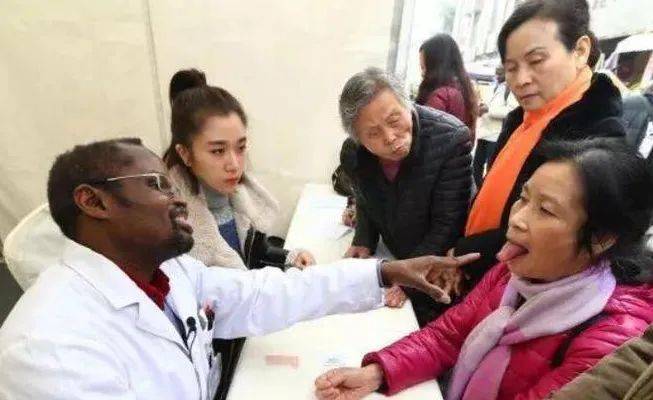

文章一开始,我想请您设想这么一个场景:如果您挂了个中医号去看大夫,推开门却看见一位穿着白大褂的黑人老外坐在那儿,会是什么感觉?估计您一定会陷入深深的自我怀疑:别是走错门了吧?

您别说,其实现在咱们国家还真有来自非洲的黑人老中医,而且针灸、推拿、拔火罐样样都行。

不光这样,就算是在非洲,中医也是叫得响名号的,您估计不知道,在非洲一些大学里,中医相关的专业还是热门的“香饽饽”。

不过这中国医术和非洲友人怎么扯上了关系的?咱从小就说汉语的人学起中医书籍都觉得很难懂,外国人学起来不费劲吗?为什么他们还要死磕苦学呢?

克服万难 黑人执意学中医

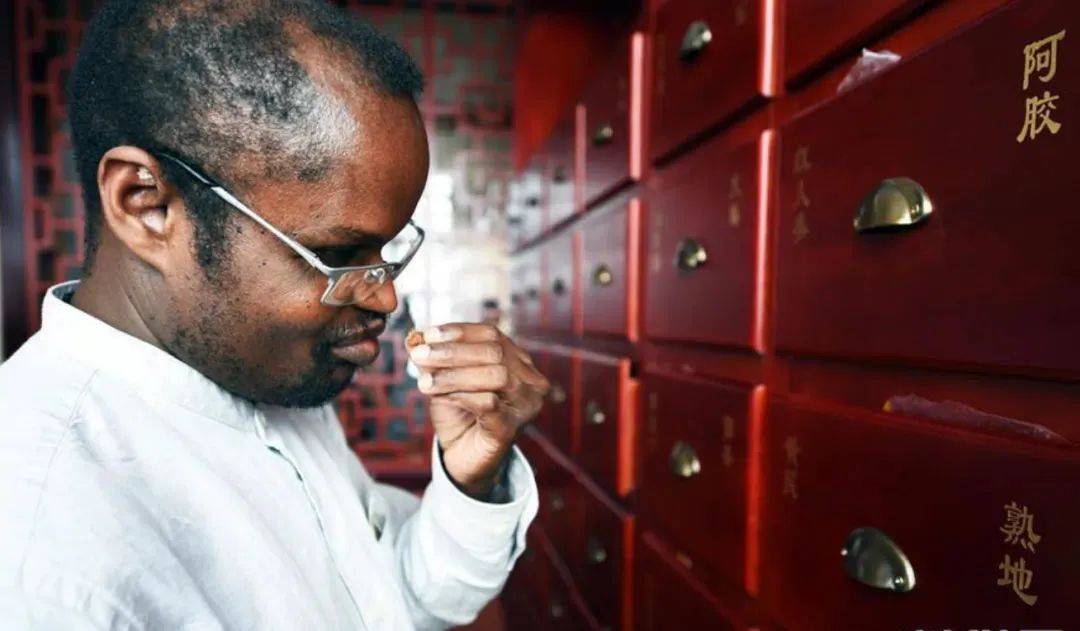

文章开头说的那种情况其实是在四川发生的事儿,在不少正规医院,来自非洲的中医总会潜伏在你意想不到的各个科室,他们能讲一口流利的四川话,老练地把脉,就连眼神中都透出智慧的余光,口中念念有词的还是五行阴阳,这些简直都和大家印象中的老中医如出一辙啊!以致于很多第一次去看病的人不得不怀疑起了以前的人生经验。

为防止混淆,这些非洲中医尽量不给自己起那些地道的中文名字,只用英文名。反而是患者常用“撒哈拉药师”、“南非时珍”、“肯尼亚仲景”来指代他们拗口的外国名,这绝对代表着这些非洲中医的医术比实际看上去要靠谱得多。

就说成都一家医院的中医科室吧,非洲中医甚至早于挂号系统消灭了票贩子,大夫不收红包、不多开药、还能把病看好,和大部分拥有名医坐诊的医院情形一样,每天慕名而来的人把导诊台围得水泄不通,他们点名就要看非洲中医,哪怕人家那天不出诊,这种理由都劝不住他们。

估计大多数朋友都觉得,这中医和非洲怎么都不搭边。可您要是仔细了解一番就知道完全不是这么回事了。

很多年以来,一直都有非洲友人来中国进修中医,中国派出援助非洲的医疗队中也有中医,针灸治疗甚至已经在非洲遍地开花,咱们中国的这门古老的技艺已经在遥远的非洲生根发芽。

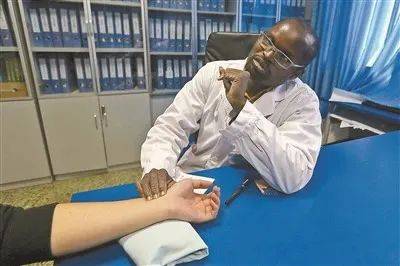

咱可以拿中国头一个非洲中医博士后——迪亚拉举个例子,他就是在四川倍受欢迎的黑人中医之一。

迪亚拉

1964年,迪亚拉出生在非洲马里共和国,马里是西非的一个内陆国家,是世界最不发达国家之一。迪亚拉的爷爷是当地的草药医生,父亲是当地一家医院的院长,也算是个医药世家。

在父亲和爷爷的熏陶下,年轻的迪亚拉也选择了学医。1984年,年仅20岁的他以优异的成绩从马里医学院毕业。

越是穷的地方,人自然越爱生病,迪亚拉也不愁吃饭。不过他好学的劲头让他选择了另一条路——出国深造,他来到中国,在北京医科大学普外科继续学习,在这里,他逐渐接触到了中医。

其实非洲的一些国家也有用草药治疗的传统,咱刚才说了,迪亚拉的爷爷曾经就是草医。面对中医文化,迪亚拉感到既亲切又神奇,反复思考后,他认为既然来了中国学习医术,如果不能学中医,那不就是进入宝山却空手而归吗?于是他做了一个大胆的决定:弃西从中,转头修习中医学。

这想法在当时看起来多少有点魔幻。头一个,中医的不少资料都是文言文,土生土长的中国人能完整念下来都够呛,而作为外籍人士,你能用汉语日常交流已经算有本事了,文言文得是天书级别的了吧?

再者,在上世纪八十年代的人眼里,中医也不是什么先进的医学,远不如西医前途光明,但迪亚拉就是对中医欲罢不能。1986年,迪亚拉愣是来到广州中医药大学,全力修习中医。

可惜,理想很丰满,现实很骨感。第一学期的“医古文”课程就给了迪亚拉沉重一击。文言文加上晦涩的中医学名词,双重障碍摆在面前,他这门课程只考了40分。

班上的8个外籍学生都遭到了巨大的打击,很快就有6位朋友知难而退了。但迪亚拉就是铁了心要学中医,他研究了大量中国典籍,又通过各种途径了解中国文化,什么听古戏、看古装剧、参观博物馆、翻阅古汉语词典,甚至直接背诵中医经典著作,一通操作猛如虎,他的古文水平直线提高,学起中医也越来越得心应手,成功拿到了中医硕士学位,然后又选择自己负担学费,在成都中医药大学攻读中医博士。

迪亚拉和他的老师——国医大师孙光荣合影

迪亚拉博士毕业后的第一份工作,是在成都一家医院的中医门诊科坐诊。不过您想想也知道,普通老百姓又不知道你的背景,哪会愿意找一个黑人中医看病?一连三天,迪亚拉的诊室都是空无一人,和排着长队的隔壁形成鲜明对比。

直到第四天,终于有人推开了迪亚拉诊室的大门,刚和这位黑人大夫打了个照面就惊到了。

多年后,迪亚拉回忆起这段经历,还和记者说了这么一段话:“我的第一个病人甚至还跑了。因为他挂号进来,一开门一看,就跑了。那时候我已经坐了三天没有病人。那我一样地,就起来就追着他。我就追到挂号台那里。我到的时候,他在跟那个护士说,我是来挂中医的,挂专家的,怎么我一进去是个外国人在里面?这样一过去我就跟他说,我说你来,我就给你看,没有效的话,我不收你的钱。那他还是过来试试吧。结果他走了以后,过几天星期一他回来的时候,多带来一个病人过来。没多久我病人开始多了。”

就这样,靠着最朴素的“口碑”,迪亚拉在中医行业慢慢站稳了脚跟。

有网友回忆自己父亲去迪亚拉那里看病时的场景:“别的中医号脉一般都看一只手,黑人中医却两只手抓住一块把,总感觉是怕我爸跑了。”

后来,迪亚拉又参加了无国界医生项目,来到医疗资源匮乏的偏远地区中医的号脉如何入门,治好了不少患者。迪亚拉感到,在这些地方,“授人以鱼不如授人以渔”,还是需要能常驻本地的乡村医生的。

于是他投身公益培训事业,和当地政府申请,让乡村医生来免费学习,毕业后还送上“三大件”,也就是听诊器、血压表和体温表。迪亚拉说,这是受到父亲的影响,他的父亲就是国际红十字会的成员,他经常告诉迪亚拉,如果你知道什么是行善,而你又不去做,那就是罪。

二十多年里,迪亚拉多次来到西部偏远地区,至今已经培养出三千多名村医,还尽力给大山里的村民提供各方面的帮助,像什么村子里饮水困难、不通电、没有公路、缺少公共活动场地这类问题,他也想办法解决。

就这样,迪亚拉成了当地有名的“迪医生”、“迪大夫”。他还参加了中非合作项目,为马里青年提供中医职业技能培训,把中医药带去非洲。

医生稀缺 援非在行动

中医文化头一回在非洲着陆,可以追溯到郑和下西洋。

当时,郑和率领的船队经过肯尼亚,比照着当地医学的发展水平和民众对中医技术的可接受程度,船上的大夫传授了一些中医传统医术,比如推拿、拔火罐、姜片泡茶治疗腹泻等等。直到现在,非洲帕泰岛上的几个村子还多多少少保留了这些医术。

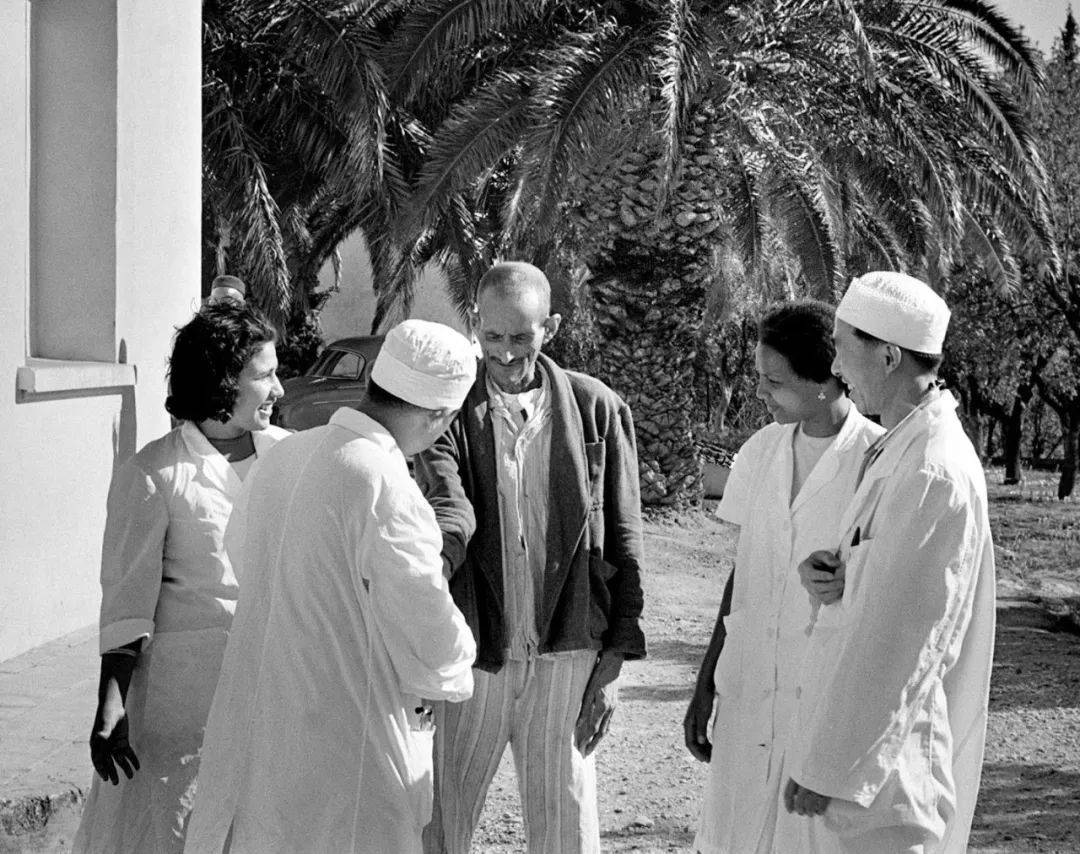

当然,如果说到系统的、有组织有计划的援非医疗计划,那就得到1963年了。

当时,应阿尔及利亚政府邀请,中国政府派遣出第一支援非医疗队。这些医疗队员可是相当优秀的,基本都是国内医院的技术骨干、“一专多能”的佼佼者,就连外语水平都没得挑,后来的援非医疗队也差不多是这个层次。

您可能纳闷了:这么好的医生,为啥不好好在国内待着,非要派去非洲?

其实,这和当时的国际形势以及非洲的医疗情况有关。

上世纪五六十年代,面临世界上两个大国的军事威胁和经济封锁,中国急需拓展新的外交空间,寻找更多的朋友。

而此时,非洲掀起了民族解放与国家独立浪潮,一些被西方殖民的国家纷纷摆脱殖民控制,走上民族独立的道路。

国家独立了当然是好事,但殖民国家哐啷一下撤走统治者的同时,也带走了大量医疗人员,不少非洲国家医疗卫生资源稀缺、医疗环境恶劣、人民整体健康水平低下。这让新建立的国家有些措手不及,只好向国际社会发出呼吁,请求给予医疗援助,中国援非医疗队也便应运而生。

当时非洲缺医少药严重到什么程度呢?咱们毫不夸张地说,很多病人可能压根连见医生一面的机会都没有。

根据坦桑尼亚政府报告,1966年,该国一个一百多万人口的地区只有4所医院、29名医生。其中本地医生只有5个,剩下24个都是中国、民主德国、保加利亚和古巴等其他国家派来支援的外国医生。1972年,坦桑尼亚全国只有556名从业医师,医生与患者的比例大约为1/25000。

您看看,一个医生对应着两万五千个病人,大夫就是长着三头六臂也应付不过来啊。当时的医疗条件是什么样,估计您也就清楚了。

于是,中国一直坚持向非洲派出医疗队。到2021年,已经累计向非洲派出2.3万人次的医疗队员,诊治患者2.3亿人次。这2.3万专家可谓人才济济,分布领域从常见病、多发病到专科疾病、疑难杂症;从普通专科到脑外科等高端专业等等,当然,不仅有西医,也有中医。

就这样,中医文化逐步融入了非洲这片古老的大陆,针灸、中草药开始进入非洲人民的视线。

开展中医特色疗法使用的工具

比方说莫桑比克吧,自打1976年中国向这个国家提供医疗援助以来,针灸就受到了当地民众的热烈欢迎。除了少数几支队伍情况特殊实在安排不过来了,几乎每一队都有针灸医生,而且常年有五到十名针灸医生在莫桑比克各家省级以上的医院工作。

针灸有奇效 中医传万家

说了半天中医在非洲的发展,估计您心里边就想了,在这些中医医生去非洲以前,当地的医学界一直是西方殖民下的西医当老大,不管是医护人员还是普通老百姓,对中医的印象基本上就俩字:不熟!

把脉和草药什么的也就算了,最不能理解的就是针灸:“扎针怎么会不流血?扎骨头针能扎进去吗?如果不扎血管不扎骨头,那扎肉又有什么意思呢?”

在中国长期的医疗实践中,针灸的功能被总结为“调和阴阳、扶正祛邪、疏通经络”。这些玩意都是中医术语,对不了解中医理论的人来说,一时半会恐怕很难理解这种“头疼医脚”的逻辑。

相声大师侯宝林曾说过这样一段相声:有位牙疼病人找到针灸大夫,这位大夫用针扎了一下“虎口”,也就是合谷穴,病人的牙很快就不疼了。侯先生满脸困惑地感叹道:“这手上的虎口离牙齿二尺多远,扎一下虎口怎么就能管住牙疼呢?”

非洲朋友们也曾经有过类似的疑问。不过,正所谓路遥知马力日久见人心,随着时间的推移,大伙逐渐发现,针灸见效快、疗效好、没副作用不说,价格还便宜亲民,慢慢地也就喜欢上了这项技术。

有援非医生总结过针灸在非洲的应用范围,认为针灸既能用于止疼,比如偏头痛、消化道痉挛、鼻窦炎、风湿病疼痛、带状疱疹疼痛等,还能治疗失眠、痉挛性结肠炎、湿疹等功能紊乱。

这些都是日常生活中常见的病症,而这么几枚小小的针就能有效解决,难怪有当地人把针灸叫做“神奇的针”,还有不少针灸治病救人的故事广为流传。

在非洲东北部,有座城市叫阿斯马拉,这地方早晚温差大,容易着凉受寒,特别容易得面瘫。曾经有一位走背字儿的交警,马上就要结婚了,不幸中招得了面瘫。结果在中国援非医生的治疗下,两个星期就完全康复,婚礼得以如期举行。

此外,对一些疑难杂症,针灸也有奇效。一位叫阿奈特的南非女性二十多岁时中风,左半身麻痹,大夫说没办法,可她不甘心就这么活着,忽然想起小时候看过一篇关于针灸的文章。想着反正也不能更差了,不如死马当活马医吧,就去找了中医专家。

之后,在针灸专家的治疗下,阿奈特竟然真的被治好了,她也从此走上了传播中医文化的道路。

后来,阿奈特不光成了一名中医针灸师,还担任过南非联合健康卫生署中医针灸联合委员会主席。她家的墙上挂着各种各样的中医、针灸相关证书,阿奈特也成了南非小有名气的医生中医的号脉如何入门,日程表上每天都是满满的预约信息,还有人专门从几个小时车程外的地方来找她看病。

被“神奇”的针灸震撼到的非洲朋友不止阿奈特一个。几内亚有一个神经内科医生,在看到中国医生用针灸治疗病患后,佩服得五体投地,坚持要拜中国医生为师。等到那一批援非医疗队回国时,这位非洲医生已经可以用针灸处理一些常见病症了。

塞拉利昂一个叫阿齐兹的当地人,也是中国援非医疗队队员的徒弟。他的老师谢伟彬走访偏远村子的时候,阿齐兹是他的向导和翻译,把中国医生和当地村民连接在一块。医疗队回国时,谢伟彬最放心不下的就是这个徒弟的医术。

虽然阿齐兹已经跟他学了6个月的针灸,但也只是入门水平。于是临走之前,谢伟彬找到了正在当地开展留学项目的孔子学院,还特意嘱托一名新去非洲援助的女中医监督阿齐兹的学习。

想要培养当地医疗人员的不止这几位,一直以来,中国援非医疗队在非洲传递的,不仅是医疗技术,更是中医文化与医疗教育。

在南非约翰内斯堡大学,针灸专业正成为受欢迎、难申请的“香饽饽”专业之一。2022年,这所学校针灸专业只计划招收58名学生,但申请人数却多达7102人。

不光是医疗教育,不少非洲医疗政策也在一步步认同中医。

2000年10月,南非政府确立了包括中医针灸在内补充医疗的合法地位;2004年,南非完成了首批中医针灸医师注册,分为中医师与针灸师两个层次;2005年,南非举办了历史上首次中医师永久注册考试……

在莫桑比克,针灸也已逐渐被纳入医院临床科室之一,该国卫生部副部长还希望能增加中国针灸医生的派遣数量,并为当地培养针灸技师。

就这样,靠着自身魅力和中非友谊,中医文化逐渐实现了“走出去”、“走进去”、“住下来”,在遥远的非洲扎下了根。

而我相信,未来也会有越来越多的非洲老中医留在中国。到时候您如果遇到了,可千万别被吓跑,人家可是有点本事在身上的!

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991