千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991

中医基础知识

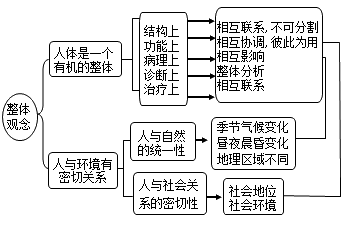

一、中医学的基本概念中医学理论体系的基本特点:一是对人的整体观念,二是对疾病的辨证论治。整体观念

辨证论治

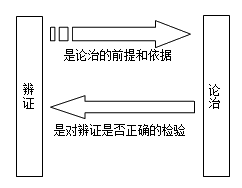

1.辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。2.论治论治又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

辨证与论治的关系

二、中医基础理论阴阳五行藏象气血津液经络病因与发病病机防治原则

(一)阴阳五行学说1.阴阳的概念对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。代表着事物相互对立又相互联系的两个方面。《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。”2.阴阳学说的内容

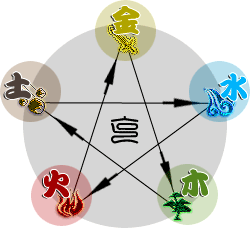

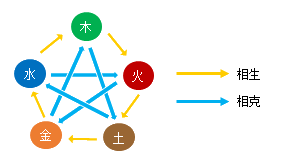

3.五行的概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

4.五行生克乘侮五行之间并不是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间的相生和相克联系来探索和阐释事物之间相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。同时,还以五行之间的相乘和相侮,来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。5.相生含义:五行中的某一行对另一行具有促进、助长和滋生作用。规律:

6.相克含义:五行中的某一行对另一行具有抑制和制约作用。规律:

7.相乘含义:五行中的某一行对其所胜一行的过度克制。规律:

8.相侮含义:五行中的某一行对其所不胜一行的反向克制,即反克,又称“反侮”。规律:

相克与相乘、相侮的异同:相克——正常、生理相乘、相侮——异常、病理相乘与相侮的不同:相乘与相克次序一致相侮与相克次序相反

(二)藏象1.五脏肝、心、脾、肺、肾。2.六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑。3.五脏的主要生理功能

名称

生理功能

系统联系

心

主血脉;主神志

开窍于舌,其华在面。与小肠相表里

肺

主气,司呼吸;主宣发肃降;通调水道

主皮毛,开窍于鼻。与大肠相表里

脾

主运化;主统血

主肌肉和四肢;开窍于口,其华在唇;与胃相表里

肝

主疏泄;主藏血

主筋;开窍于目,其华在爪。与胆相表里

肾

主藏精;主水;主纳气

主骨,生髓;通于脑,下系二阴,其华在发,开窍于耳。与膀胱相表里

4.六腑的主要生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。胃:主受纳与腐熟水谷。小肠:受盛化物,泌别清浊。大肠:接受小肠下传的糟粕,吸收其中多余的水分,使之成大便排出体外。膀胱:贮尿和排尿。三焦:有总司人体的气化作用,为水液代谢的通路。

(三)气、血、津液1.精的基本概念精是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。狭义之精:繁衍后代作用的生殖之精。广义之精:人体之内的血、津液、髓以及水谷精微等一切精微物质。2.人体之气的概念气是构成人体和维持人体生命活动的活力很强、运行不息的极精微物质。包括:元气、宗气、营气、卫气*。3.气的主要功能推动作用、温煦作用、防御作用、固摄作用、气化作用。

4.血的基本概念5.血的主要功能滋润、濡养和运载作用。气血之间的关系:气为血之帅:气能生血、气能行血、气能摄血。血为气之母:血能载气、血能养气。6.津液的基本概念是体内一切正常水液的总称。包括各脏腑形体官窍的内在液体及其正常的分泌物。是构成人体和维持生命活动的基本物质。清稀的为津,稠厚的为液。

(四)经络经络,是经脉和络脉的总称。经络是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外,调节人体功能特殊的网络系统。是人体结构的重要组成部分。经脉是主干,脉络是分支。

(五)病因与发病1.病因:导致疾病发生的原因。主要有六淫、疠气、七情、饮食、劳倦伤、外伤和虫兽伤等。2.六气与六淫的基本概念六淫:风、寒、暑、湿、燥、火(热)六种外感病邪的总称。六气:风、寒、暑、湿、燥、火六种正常的自然界气候。3.六淫致病的共同特点外感性:体外入侵多从肌表、口鼻而入,或两者同时受邪。环境性:致病与季节气候、生活工作环境密切相关。相兼性:可单独伤人,又可两种以上同时侵犯人体而致病。转化性:在一定条件下可互相转化。

4.风邪的性质和致病特点(1)风为阳邪,其性开泄,易袭阳位。(2)风性善行而数变。(3)风性主动。(4)风为百病之长。

5.寒邪的性质和致病特点(1)寒为阴邪,易伤阳气。(2)寒性凝滞,“凝滞”即凝结、阻滞不通之意。(3)寒性收引。

6.暑邪的性质和致病特点(1)暑为阳邪,其性炎热。(2)暑性升散,耗气伤津。(3)暑多挟湿。7.湿邪的性质和致病特点(1)湿为阴邪,易阻滞气机,损伤阳气。(2)湿性重浊。(3)湿性黏滞。(4)湿性趋下,易袭阴位。

8.燥邪的性质和致病特点(1)燥性干涩,易伤津液。(2)燥易伤肺。

9.火邪的性质和致病特点(1)火为阳邪,其性炎上。(2)火易伤津。(3)火易生风动血。(4)火易致肿疡(疮痈)。

10.疫疠的概念:一类具有强烈致病性和传染性的外感病邪。疫:相互染易、传染的意思。11.疫疠的致病特点发病急骤,病情危笃。传染性强,易于流行。特异性强,症状相似。12.七情七情:指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化。七情属于正常的精神活动范围。七情太过或持久刺激而使人发病,则成为致病因素。13.痰饮痰饮:痰和饮都是水液代谢障碍所形成的病理产物。稠浊者为痰,清稀者为饮。

三、中医的四诊1.望诊全身望诊(望神、色、形体、姿态);局部望诊(望头面、五官、躯体、四肢、二阴、皮肤);舌诊(望舌体、舌苔);望排泄物(望痰涎、呕吐物、大便、小便等);望小儿指纹。2.闻诊(1)闻诊包括听声音和嗅气味两种内容。闻声音:主要是用耳听取病人的语言、呼吸、咳嗽、呕吐、腹鸣等声音。嗅气味:主要是用鼻嗅呼吸、口腔、分泌物和排泄物的气味。

3.问诊(1)问寒热:恶寒发热:病人恶寒与发热同时出现,多见于外感病的表证阶段。但寒不热:病人只感怕冷而不觉发热。新病恶寒,为里实寒证;久病畏寒,为里虚寒证。但热不寒:√壮热:病人高热,体温在39℃以上持续不退,不恶寒反恶热,属实热证。√潮热:发热如潮汐有定时,分为胃肠燥热内结所致的日晡潮热及温病热入营分、灼伤营阴的午后及夜间潮热。√微热:发热不高,不超过38℃,多见于阴虚或气虚发热。寒热往来:√恶寒与发热交替发作,为半表半里证的特征,可见于少阳病和疟疾。

(2)问汗:通过询问了解病人汗出的异常情况,对诊察病邪的性质及人体阴阳盛衰有重要意义。(3)问二便大便:健康人每日一次,成形不燥,排便通畅。小便:健康人日间排尿3~5次,夜间0~1次,每昼夜总尿量约为1000~。(4)问饮食:通过询问饮食口味情况,可以了解体内津液的盈亏及输布是否正常、脾胃及有关脏腑功能的盛衰。

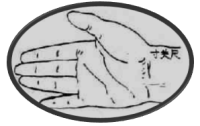

4.切诊切诊包括切脉和切其他部位,以切脉为主。切脉(或脉诊)是中医独特的诊断方法,是医者用手按寸口(寸口是指桡动脉的腕后搏动部位)而得动脉应指的形象,来辨别病证的部位、性质以及正邪盛衰的一种诊断方法。切脉分为三部:寸、关、尺。

四、中医辨证方法(一)八纲辨证1.八纲,即阴阳表里寒热虚实八个辨证纲领。表里:病变的部位。寒热:病变的性质。虚实:邪正的盛衰。阴阳:辨证的总纲。2.表证表证是六淫、疫疠、虫毒等邪气经皮毛、口鼻侵入机体,正气(卫气)抗邪所表现轻浅证候的概括。主要见于外感疾病初期阶段。常见证候表现:恶寒或恶风发热,头身疼痛,脉浮,苔薄白为主要表现,或可见鼻塞、流清涕、喷嚏、咽喉痒痛等症。3.里证泛指病变部位在内,由脏腑、气血、骨髓等受病所反映的证候。常见证候表现:不同的里证,表现为不同的证候,但其基本特点为:无新起恶寒发热,以脏腑症状为主要表现,一般病情较重、病程较长。

4.半表半里证指外感病邪由表入里的过程中,邪正相争,少阳枢机不利,病位处于表里进退变化之中所表现的证候。常见证候表现:寒热往来、胸胁苦满为特征性表现。5.表证与里证的鉴别要点

表证

里证

半表半里证

寒热症状

发热恶寒同时并见

但热不寒或但寒不热

寒热往来

主症

头身疼痛、鼻塞或喷嚏

以内脏证候,如咳嗽、心悸、腹痛等表现为主

胸胁苦满

舌苔变化

不明显

多有变化

不明显

脉象

浮脉

沉脉

6.寒证:感受寒邪或阳虚阴盛,导致机体功能活动衰退所表现的具有冷、凉特点的证候。7.热证:感受热邪,或脏腑阳气亢盛,或阴虚阳亢,导致机体功能活动亢进所表现的具有温、热的证候。8.寒热证鉴别要点

热证

寒证

寒热症状

恶热喜冷

恶寒喜热

面色

赤

白

口渴与否

口渴喜冷饮

口淡不渴

手足表现

烦热

厥冷

二便情况

小便短赤、大便燥结

小便清长,大便溏薄

舌象变化

舌红苔黄

舌淡苔白

脉象

滑数

沉迟

9.虚证:指人体阴阳、气血、津液、精髓等正气亏虚,而邪气不著,表现为不足、松弛、衰退特征的各种证候。10.实证:指人体感受外邪,或疾病过程中阴阳气血失调,体内病理产物蓄积,以邪气盛、正气不虚为基本病理,表现为有余、亢盛、停聚特征的各种证候。11.虚实证鉴别要点

虚证(精气夺则虚)

实证(邪气盛则实)

病程

长

短

体质

虚弱

壮实

精神

萎靡

兴奋

声音

声低息微

声高气粗

寒热

多为五心烦热、微热或畏寒

多为壮热或恶寒

舌象

舌质嫩、苔少或无苔

舌质老、苔厚腻

脉象

脉象无力

脉象有力

(二)脏腑辨证脏腑辨证是在认识脏腑生理功能、病变特点的基础上,将四诊所收集的症状、体征及有关病情资料,进行综合分析,从而判断疾病所在的脏腑部位,病因、病性等,是为临床治疗提供依据的辨证归类方法。(三)卫气营血辨证适用于外感温热病的辨证,说明病位的深浅、病情的轻重和传变规律。

五、中医治病八法1.汗法运用发汗的方药使病人出汗而逐邪外出的一种治法。2.吐法引导病邪或有害物质,使从口涌吐的方法。3.下法用通泻大便的方法,排除蓄积。4.和法用和解的方法。5.温法祛除寒邪和补益元阳的方法。6.清法治疗热证,有清热保津,除烦解渴作用。7.消法消散、消导、破消,具有渐消缓散,破坚消积作用。8.补法补益人体阴阳气血之不足或脏腑虚损,以增强机体功能。

六、养生与治则1.养生的基本原则包括适应自然规律,重视精神调养,房事有节,注意形体锻炼,谨和五味,防止病邪侵害。2.养生的主要方法包括顺时摄养,调神养生,惜静养生,饮食养生,传统健身,药物养生,推拿、针灸养生等。

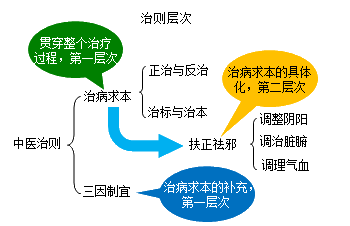

3.中医治则包括早治防变、治病求本、扶正祛邪、调整阴阳、调理气血、调治脏腑、三因制宜等。

七、中药1.中药的性能中药的性能是对中药作用的基本性质和特征的高度概括,是依据用药后的机体反应归纳出来的,是以人体为观察对象。中药性能又称药性,药性理论是中药理论的核心,主要包括四气、五味、归经、升降浮沉、毒性等。2.中药的四气五味四气即重要的寒、热、温、凉四种药性,反映药物在影响人体阴阳盛衰,寒热变化方面的作用倾向,是说明药物作用性质的重要概念之一。中药四气中,温热与寒凉属于两类不同的性质,温热属阳,寒冷属阴,故四性从本质而言中医推拿基础理论知识,实际上是寒热二性。五味是指酸、苦、甘、辛、咸五种味道。酸,有收敛、固涩等作用;苦,有泻火、燥湿、通泄、下降等作用;甘,有滋补、和中或缓急的作用;辛,有发散、行气等作用;咸,有软坚、散结等作用。3.服药方法中药的服药方法分为:口服给药、含漱给药、滴鼻给药、滴眼给药、滴耳给药、皮肤给药、肛门给药、阴道给药、注射给药。

4.口服给药(1)服药时间:适时服药是合理用药的重要方面。1)清晨空腹时,因胃及十二指肠内均无食物,所服药物可避免与食物混合,能迅速吸收入肠,充分发挥药效。峻下逐水药晨起空腹时服药,可利于药物迅速入肠发挥作用,而且可以避免晚间频频起床影响睡眠。2)驱虫药、攻下药及其他治疗胃肠道疾病的药物宜饭前服用,因饭前服用,有利于药物的消化吸收,故多数药物都宜饭前服用。3)对胃肠道有刺激性的药物、消食药宜饭后服用,胃中存有食物可使药物与食物混合,减轻药物对胃肠的刺激。无论饭前服或饭后服用的药物,服药与进食都应间隔1小时左右,以免影响药物与食物的消化吸收与药效的发挥。4)安神药,宜在睡前30分钟至1小时服用。5)缓下剂,宜在睡前服用,以便于次日清晨排便。6)涩精止遗药,宜在晚间服用。7)截疟药,宜在疟疾发作前2小时服药。8)急性病则不规定时间服用。

(2)服药量1)一般疾病服药,每日一剂,每剂分2~3次服用。2)病情危重者,可每隔4小时左右服药一次,昼夜不停,使药力持续。3)发汗药、泻下药,如药力较强,服药应适可而止。一般以得汗、得下为度,以免汗、下太过,损伤正气。4)呕吐病人服药宜小量频服,以免引起呕吐。(3)服药温度1)一般汤药多宜温服。寒证用热药,宜于热服;辛温发汗解表药用于外感风寒表实证,不仅药宜热服,服药后还需要加盖衣被。2)热病用寒药,如热在胃肠,病人欲冷饮者,药可凉服;如热在其他脏腑,患者不欲冷饮者,寒药仍以温服为宜。

5.汤剂的煎法(1)煎药用具:砂锅*是最常用的煎药容器。不锈钢锅、搪瓷锅、玻璃烧杯也可采用,忌用铁锅。(2)煎药前浸泡:煎药前用冷水浸泡30分钟至1小时为宜。(3)煎药时加水要适量:第一煎加水至超过药面3~5cm为宜,第二煎加水至超过药面2~3cm为宜。(4)煎药用火:通常遵循“先武后文”的原则。(5)煎药时间

第一煎于沸后煮

第二煎于沸后煮

一般药

30分钟

25分钟

解表药

20分钟

15分钟

滋补药

60分钟

50分钟

(6)特殊煎法:包括先煎、后下、包煎、烊化、另煎、兑服、冲服等。

养生之道,贵在坚持。请您收藏转发中医推拿基础理论知识,分享给亲人朋友,大家一起行动起来!

⊙注:本文内容来源网络如涉及医用仅为普及中医常识,不做为处方,如有需要请在医生的指导下服用。

千方网: 本站覆盖海量全网中医资源,《易玄佛道》稀缺资源 ,为中国传统中医文化传承尽一份绵薄之力,全站资源免费下载 点击查看详情

站 长 微 信: qianfang991